探究古代文明的面纱五千年前中国的称谓与认同问题研究

一、引言

在漫长的历史长河中,中国这个名字听起来似乎永恒不变,但它背后隐藏着深邃的历史和文化。五千年前,这片土地上有着不同的族群和国家,它们各自拥有自己的名称,而这些名称往往承载着特定的意义和身份认同。

二、古代称谓之多样性

从夏朝到周朝,再到春秋战国时期,每个朝代都有自己独特的称呼。夏朝被称为“大夏”,而周朝则是“周天子”。春秋战国时期,则出现了诸多小国如齐、楚、秦等,每个国家都有其自身的地理位置决定命名,如“齐”、“楚”分别指的是山东平原和湖南地区。而这些名称,不仅仅是地理上的标识,更是当时社会政治结构的一部分。

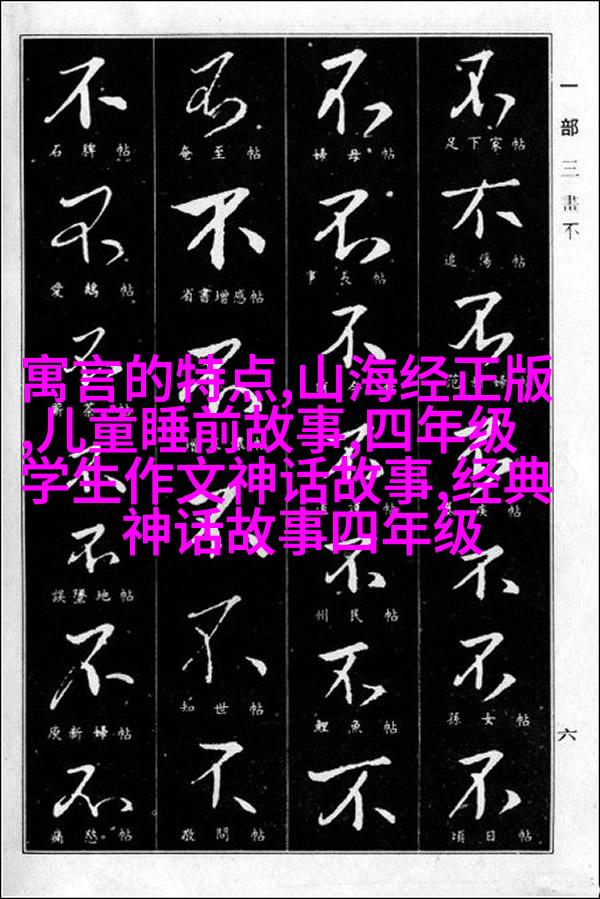

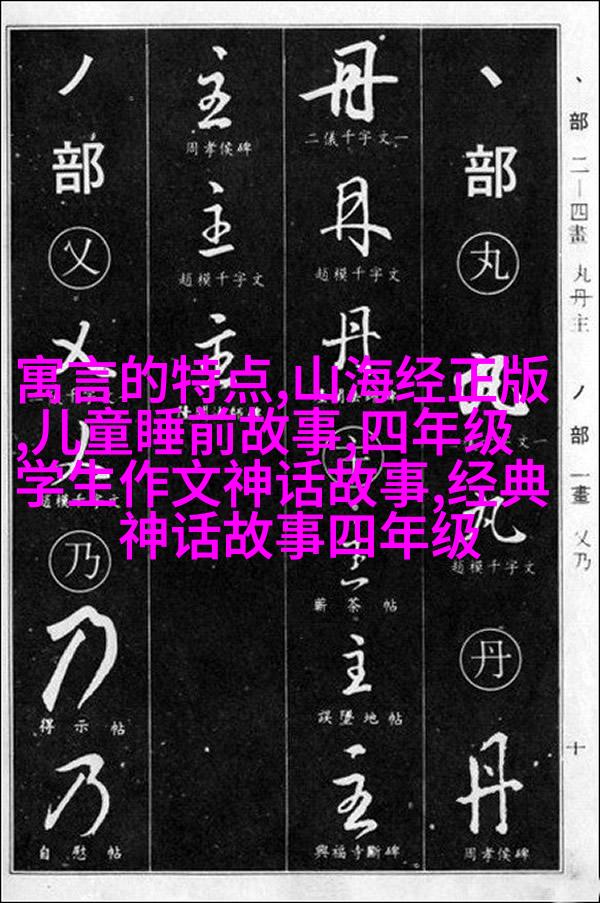

三、语言文字与民族认同

在不同时代,随着语言文字的演化以及民族迁徙与融合,各种族之间也产生了相互理解或是不理解的情形。例如,“华夏”这一词汇起源于西汉初年的文学作品,用来泛指中华民族。在那个时候,“华夏”并不意味着现在所说的“中国”,而是一个包含了许多部落联盟的大概念。这反映出,在古代,有很多不同的族群并没有一个统一的心灵共同体,他们之间更多的是通过贸易或者战争建立联系。

四、对外交往中的称谓选择

在国际交流中,对方如何被称呼也是一个重要的问题。在《史记》中,我们可以看到一些外来民族被赋予了特殊的名字,如匈奴,被视为边境地区的一个敌对势力。而对于那些更远方地区的人来说,如印度、日本等,他们通常被视为异域之民,并没有一个固定的称呼,这反映出了当时人们对于世界认识上的局限性。

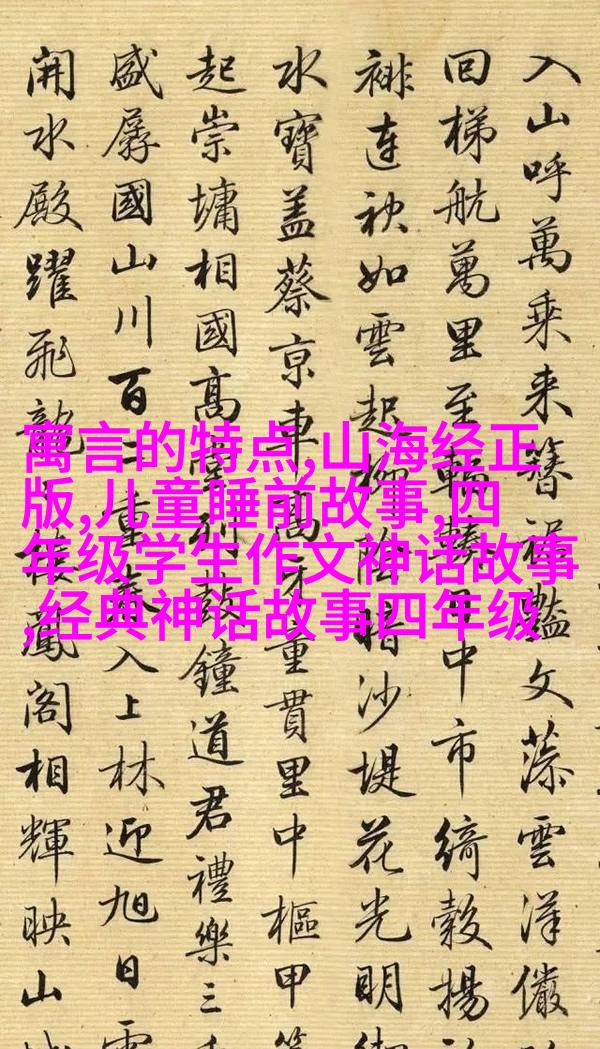

五、地域文化传播与认同形成

随着时间推移,无论是在内陆还是沿海,都存在了一种地域文化传播现象,即某些地方因为其特殊的地理环境或者经济发展水平而成为了文化中心,从而影响到了周围地区。这种影响使得原本分散的小型部落开始逐渐形成共同的事实上或意识形态上的身份。这一点可以从考古发现中看出来,比如龙山文化带来的陶瓷工艺技术,以及黄河流域农业文明带来的农耕技术,都广泛传播至其他区域,使得不同的地方逐渐建立起彼此间沟通协作甚至融合关系,从而构建起共同性的基础。

六、小结

总结我们探讨过的话题,可以看出五千年前中国并不是今天我们熟知的一个单一概念,而是一个由众多部落联盟组成的大社群。当时的人们通过日常生活中的交流活动,比如贸易或婚姻,以及战争冲突,对彼此进行了解和归类,同时他们也以自己的方式去表达自己所属的声音。这整个过程,就是一种复杂但又生动的情感表达,也是一种试图找到共鸣点,以便于更好地生活下去的手段。在这个背景下,我们可以说,那些曾经用来描述这片土地及其居民的事物——包括它们所使用的语言及书写系统——都是关于人际关系的一种记录,是人类追求稳定性、一致性的努力的一部分。