为什么成了那个年份的文化符号之一

在中国传统节日中,春晚不仅是庆祝新年的重要环节,也是人们聚首一堂、共同欢乐的时刻。然而,在1986年的春晚上,观众们却被一种前所未有的恐怖氛围所包围。这一年春晚中的《》节目,以其独特的幽默与恐怖相互交织的风格,不仅让当时的观众深感震撼,而且成为了那个年份的一个文化符号。

要解开这个谜团,我们需要回顾那一年春晚背后的创作过程和社会环境。在那个年代,随着改革开放政策的不断深入,社会风气也发生了巨大的变化。人们对于政治和艺术表达方式有了新的理解,同时也产生了一种对于传统喜剧元素的一种反思。因此,当时制作团队在策划《》这部作品时,他们试图将这一转变体现在节目设计中。

《》作为一段融合了幽默与恐怖元素的小品,其核心内容围绕一个关于农民工去城里打工并遭遇各种困难的情景展开。通过巧妙地安排角色对话和情境描写,这个小品成功地激发了观众的情感共鸣,并引起了一种强烈的心理反应。这不仅因为它触及了当时社会问题,如城市化带来的生活压力和就业难题,还因为它以一种不可预知且令人不安的方式呈现出这些问题,从而制造出了那种特殊的心理效果。

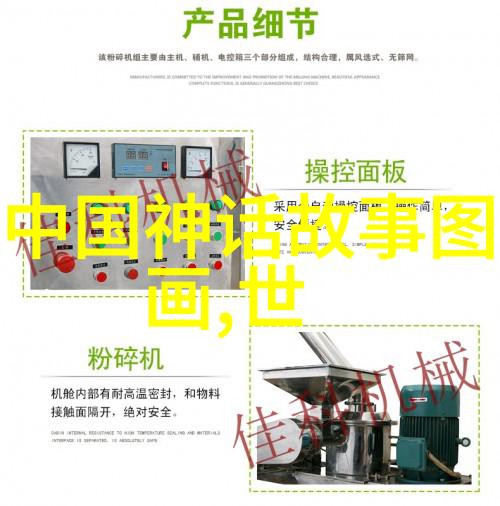

除了幽默与恐怖之外,《》还巧妙地运用了一些视觉效果来增强故事氛围,比如使用一些黑暗、阴森的地面布景,以及角色穿着怪异或神秘服装等,这些都为观众营造出了既诱惑又可怕的情绪状态,使得整个观看体验更加生动细腻。此外,该小品中的音乐配乐也是非常关键,它通过高低起伏的声音变化,为整个场景增添了一层紧张感,让人感到心跳加速,有时候甚至会自然而然地想要逃离这样的环境。

那么,“”为什么能成为那个年份的一个文化符号呢?答案可能在于它能够触及并反映当代社会的一些根本性问题,同时又充满了创新性和挑战性的表现手法。这种结合古老传统(比如喜剧表演)与现代主题(如城市化后的人生困境)的尝试,无疑是时代精神的一次伟大探索,而这种探索最终成为了1986年春晚上的一个标志性事件,即使过了多年,它仍旧具有很高的话语权度,让人回味无穷。

总结来说,“”作为1986年春晚上的一个代表作,不仅展示了当时中国文艺界对喜剧形式创新的大胆尝试,更是在一定程度上反映出那一段历史背景下的复杂情感状态。而这一切,都让这个小品成为那个年度的一个不可磨灭记忆,并且一直流传至今,对后世同样具有极大的启示意义。