化为诗词文字如何成为永恒的见证者

文字如何成为永恒的见证者?

在这个信息爆炸的时代,文字不仅仅是一种表达方式,更是我们连接过去与未来的桥梁。每一个字,每一句话,都承载着历史的痕迹,化为时间的见证者。

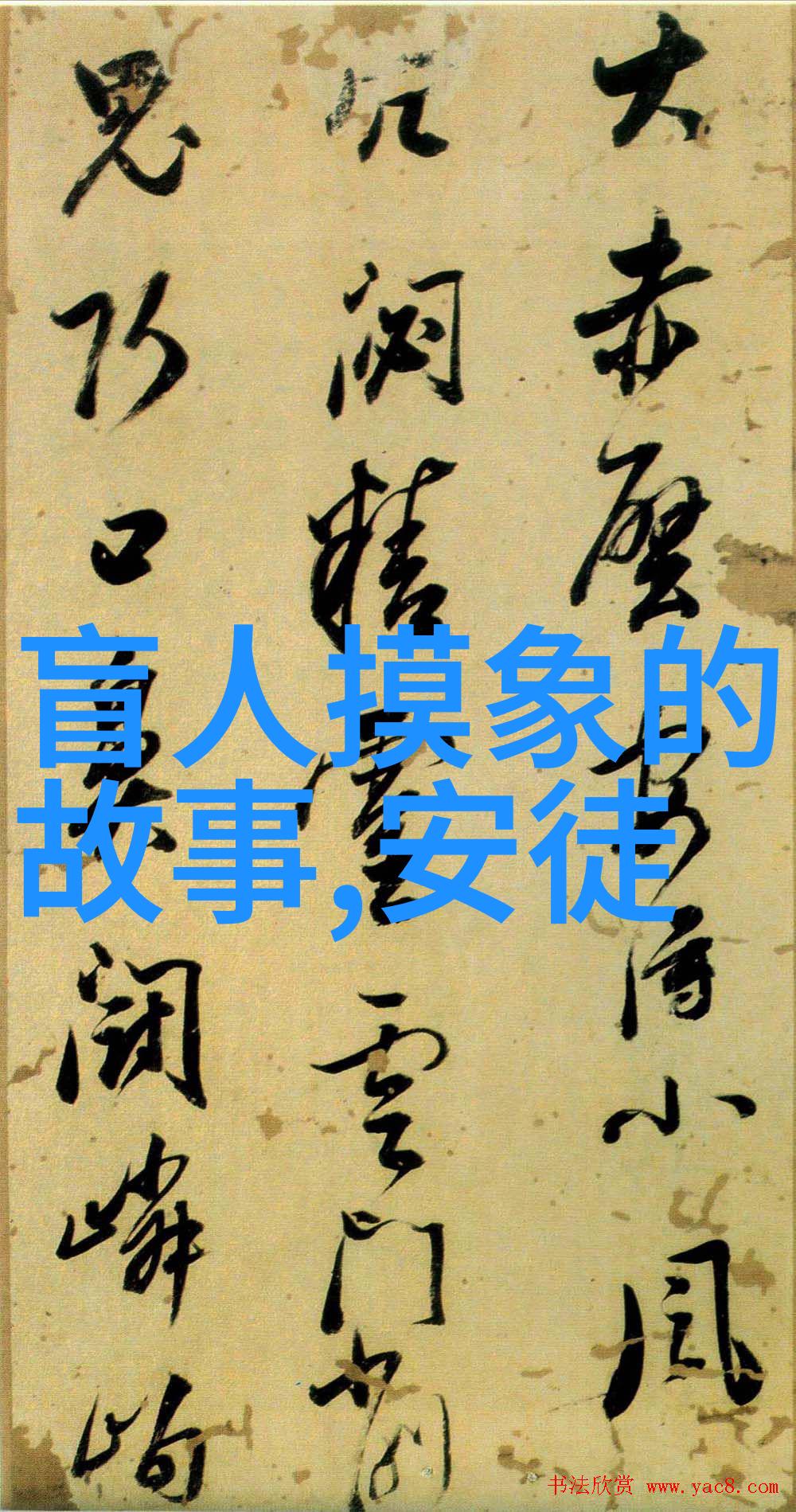

记得小时候,我们总爱翻阅那些厚重的历史书籍,那些干瘪而又充满活力的字词,让我们的想象力飞跃于千年之上。它们不是普通的人类语言,它们化为了诗意和画面的融合,是对过去事件的一次回味,是一种精神上的交流。在那个年代,文字仿佛有了超越现实界限的情感色彩,它们能触动人的心灵,将人们带入到另一个世界。

但文字并非只停留在文学层面,它还具有更深远的意义。在科技发展日新月异、信息传播速度快如闪电时刻,这些“永恒”的文字成为了我们了解古代文化、历史变迁以及科学进步不可或缺的工具。无论是通过古籍修复项目还是现代数字图书馆,他们都让这些文本得以流传至今,不断地向后人传递着知识和智慧。

然而,随着技术不断进步,一些原本以为会被遗忘或是失传久远的事物,却也因为电子设备和网络空间而得以保存。这使得曾经看似易逝的事情,如手稿、老照片甚至一些原始数据,都有可能化为数字版,并且能够永久保留。这背后的秘密,在于人类对于记忆与知识存储能力的一种渴望,以及对未来所做出的努力。

当我们试图将某个瞬间、一段故事或者一条消息从纸张转移到屏幕上时,我们其实是在进行一次时间旅行。一旦完成,这个过程就像是将光影定格在某个特定的时空中,使其不会消散,而是化为永恒不朽的一部分。这种过程涉及到多方面:它需要技术支持,比如扫描仪、数据库等;它还需要专业人员,比如编码师、档案管理员等;最重要的是,它依赖于我们对文化遗产价值认知上的共识——即使是在网络高速流通的大环境下,也要确保这些文本不会被忽视或丢失。

现在,我们可以通过互联网轻松访问大量资料,从而获得更多关于任何主题的问题答案。但这并不意味着所有问题都会迎刃而解,因为很多时候,还需要去理解那些由来已久却仍然珍贵的话语。当我阅读那些古老的手稿,或是翻开那些破旧的小说,我常常感到一种前所未有的震撼。那里的语言,就像是一道穿越千年的时光隧道,让我看到了一片广袤无垠的地球,一座座高耸入云的大山,一群群自由奔放的人类族群。而这,就是那份“化为”之后所呈现给我的景象——不再只是简单的黑白印刷,而是一个全新的世界观念的一个构建过程。

当然,有的时候,“化为”也意味着改变,有时候它代表了升华。当一个人写下自己的思想,当一个国家记录下自己的历史,当人类用笔墨来铭记自己存在的时候,他/她们/他们正在进行一次自我提升,不断地探索自我认识,同时也在塑造社会意识形态。这就是为什么文学作品如此宝贵,因为它们既反映了作者的心理状态,又成了读者内心世界的一个镜子。而这一切,只不过是在不同形式上的“化”,正因为这样,“诗词”才能长盛不衰,为后人提供力量和启示。

因此,无论何种形式,无论何种媒介,用以记录下人类历程中的点滴细节,那都是值得尊敬与珍惜的一部分。不仅如此,对待这些文本应该保持谨慎,因为它们承载了太多沉淀过世纪风雨的心血与智慧。所以,即便在这个快速变化时代,我们也不应忽略掉这些已经“化”的东西,而应该继续把它们作为我们的指南针,以便更好地前行。在此意义上,可以说每一篇文章,每一句诗词,每一页纸张,都包含了一份愿望,那就是希望自己能成为未来人们追寻知识源泉的地方,把握住属于自己的那份信仰,用生命去点亮他人的心灵,从而实现真正意义上的“永恒”。

最后,再回到最初的问题:“怎样才能让这‘永恒’成为现实?”答案很简单:只要坚持下去,用心去聆听,用笔去记录,用眼去观察,然后把一切都分享出来,让更多的人知道,这样,就算你不能亲身参与,你也能成为时间推移中不可磨灭的一部分。你是否愿意加入这场跨越时空交流呢?