三国演义中的历史与虚构谁才是真正的英雄

在中国古代文学史上,罗贯中所著的《三国演义》无疑是一部影响深远的作品。它以夸张的手法、生动的人物形象和精彩的情节吸引了无数读者。然而,在这部小说中,历史与虚构交织在一起,使得真实的历史人物和事件与作者创造的情节相互穿插。这使得读者难辨真伪,不知何为真史何为虚构。

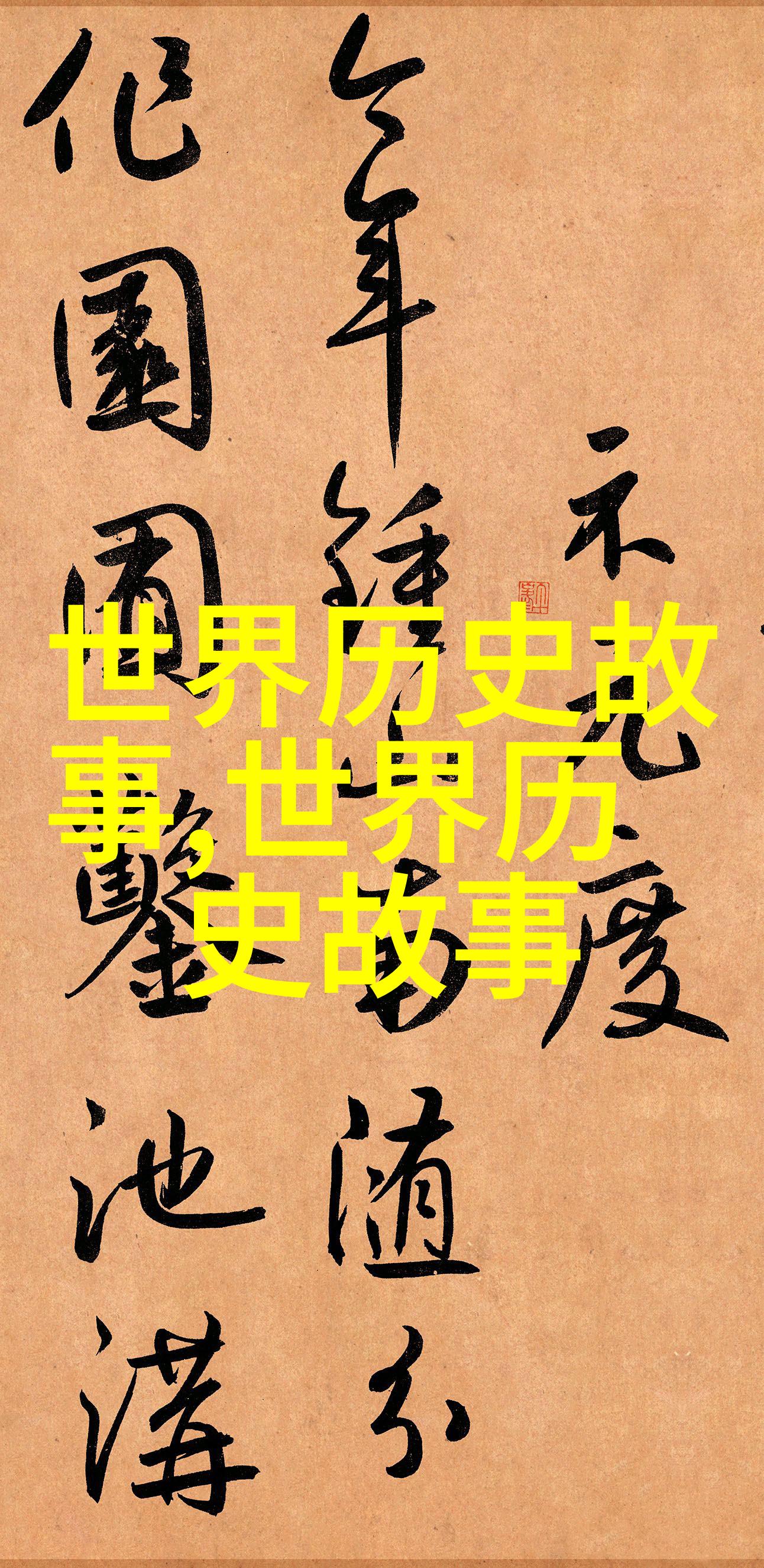

一、正史背景

在撰写《三国演义》时,罗贯中并没有完全遵循现存的正史记载,而是根据当时流行的一些民间传说和戏曲剧本,以及自己的想象力来创作。例如,刘备被称为“先主”,曹操则被称为“丞相”,这些都是后世文学化的结果,并非完全符合实际情况。

二、人物塑造

小说中的主要角色,如刘备、关羽、张飞等人,他们各自都有着鲜明的人格特点,这些特点既反映了他们个人的品性,也体现了当时社会上的某些价值观念。比如,关羽忠诚勇猛,他不惜牺牲自己,为的是维护国家统一;而诸葛亮智慧过人,他能够洞察事态发展,用计谋帮助刘备稳定江山。

三、三国时代的大背景

《三国演义》发生于公元220年至280年的东汉末年到西晋初期,这是一个政治动荡不安的时候。当时汉朝内部腐败严重,一系列内忧外患导致王朝衰落,最终分裂成了三个大部分,即魏蜀吴。此时,每个政权都有其独特的地理位置优势及军事力量,因此争斗不断,以求统一天下。

四、战争场面

书中的战争场面之所以震撼人心,是因为它们深刻地反映了那个时代人们对生命安全和国家荣耀追求的心理状态。在每一次战斗中,无论胜败,都能看到那份对于荣誉和生活意义的执着追求。而这种追求同样也是现代学生应该学习到的重要品质之一——坚韧不拔。

五、中学生应如何看待历史故事

作为中学生,我们应当从多个角度去理解这段历史。在欣赏《三国演义》的同时,也要了解它背后的真实故事,比如曹操是否真的那么残酷无情?或者刘备是否真的那么清高高尚?通过这样的比较分析,可以更加全面地认识到这个时代的人物行为及其背后的原因,从而提高我们批判性的思维能力。

总结:

综上所述,《三国演义》虽然充满了艺术加工,但其蕴含的事实依然值得我们去探讨。一方面,它展示了一种文化精神,即即便是在最艰难的情况下也要保持希望;另一方面,它也提醒我们不要盲目相信任何一个版本或解释,而应该用批判性思维去思考问题。这就是为什么说《三国演义》的故事对今天的青少年来说仍然具有重要意义,因为它可以让我们更好地理解过去,同时也能够启迪我们的未来行动。