端午节从古代勇士的逃亡到现代家庭团圆的温馨祭品

端午节的来历与传说

在中国传统文化中,端午节被视为一种丰收和安康之祝愿的节日,它不仅仅是一种庆祝,还包含了深厚的情感和丰富的历史背景。端午这个词汇,在不同的语境下有着不同的含义,但无论是“夏至”、“龙舟竞渡”还是“粽子”的制作与食用,似乎都无法完全解释这场庆典背后的复杂情感。

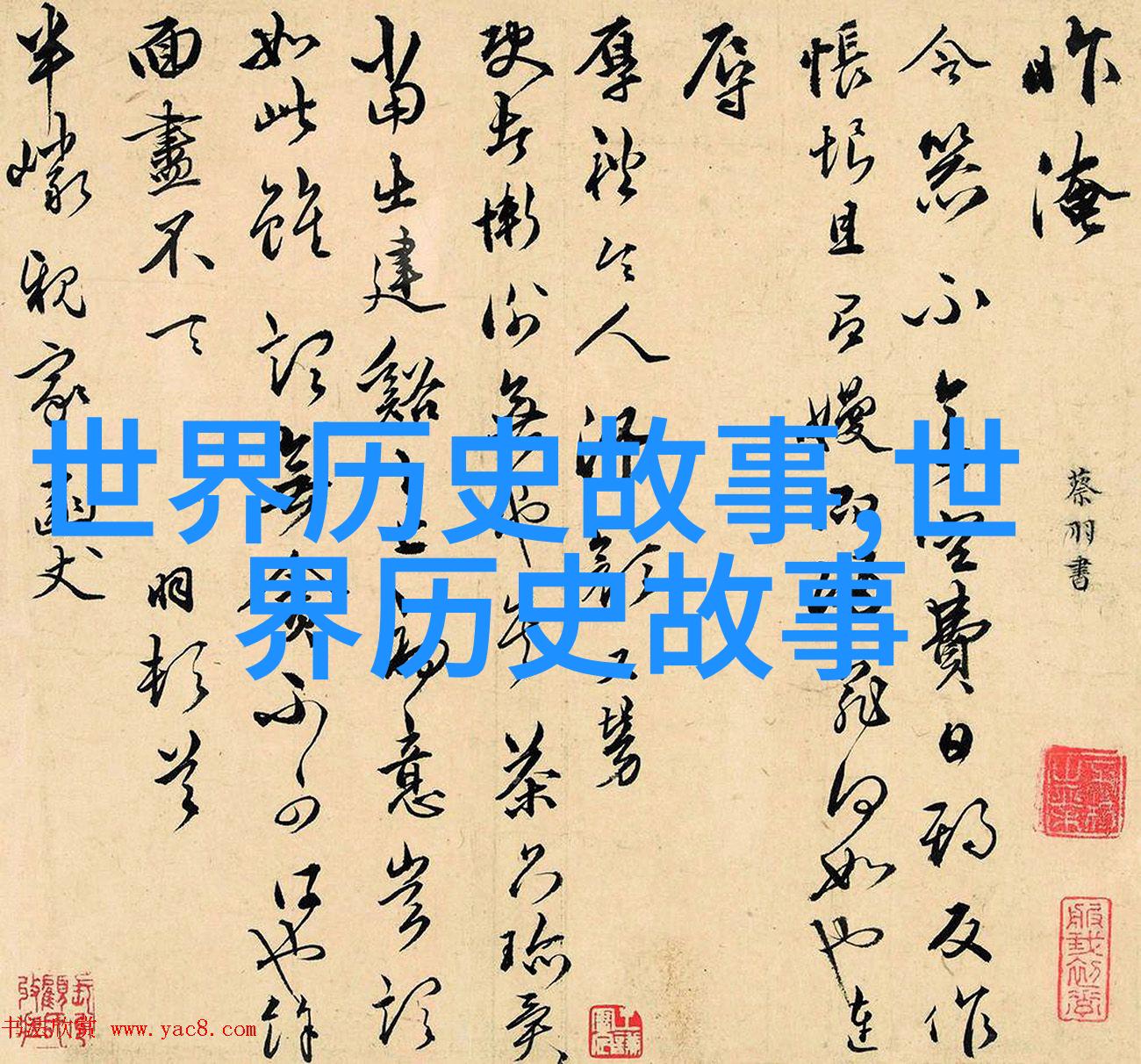

根据史书记载,端午节最早源自春秋战国时期的一个故事——《诗经》中的《召南·蓼莪·中宗》,其中记载了一个名叫屈原的人物,他因为政治上的失败而悲愤成疾,最终投江自尽。在民间流传的一则故事中,屈原化作一条大鱼,被人们发现后,他变回人形,用自己的身体保护小儿,并教给他们如何避免邪恶生物的侵害。这则神话被后人尊称为“屈原赋”,也就是我们今天所说的“粽子”。

粽子的制作,不仅仅是一种烹饪技艺,更是一个民族情感表达的手段。每一次将米、肉或其他食材裹入竹叶包裹内,然后放入水煮熟,都像是对逝者的纪念,也是对生灵存活的一种祈福。而这种习俗,是由上述关于屈原的事迹演变而来的。在农耕社会里,这个时候正值夏至之际,阳光最强烈,而庄稼也需特别照顾,因此人们会通过祭祀、竞龙舟等活动来驱赶邪气保佑收成。

端午节与中华民族精神

除了它作为农业社会特定季节庆祝活动的地位外,端午还蕴含着更深层次的人文关怀。当今时代,我们可以从这一庆典中看出中华民族对于生命、健康和团结协作价值观念的一致性。无论是在忙碌且充满挑战的人生旅途上,或是在面对困难和逆境时,都能通过集体聚餐、共享喜悦以及向前辈学习智慧来找到力量和支持。

此外,无论身处何地,每当听到那悠扬的声音或者尝一口新鲜出炉的粽子,便仿佛触动了一股不可言喻的情感。这份情感既来自于对过去岁月美好的回忆,又带有一丝未知未来可能带来的期待。此刻,这些简单却又精彩纷呈的小确幸,就成了我们共同生活中不可或缺的一部分,是我们日常生活中的欢乐与希望所在。

竞龙舟:激发英雄本色

在那些繁星点点如织的大河边岸上,一群身穿红衣打扮得整齐划一的小伙子们,他们手持长柄船桨,在清晨微风拂过时紧张地准备着,为即将到来的 竞龙舟赛事做最后检查。他们知道,只要能够让那艘装饰华丽的小艇快速驶过波涛汹涌的大河,那么胜利就会属于他们,而那份荣耀,将会成为他们家族永恒的话题之一。

在这样的氛围下,每个人都是一个角色,每个角色的行为都关系到整个队伍成功与否。这不仅是体育比赛,更是展示勇气、智慧以及团队合作能力的一个舞台。在这个过程中,每个人的汗水淋漓,他们为了共同目标而努力拼搏,这样的场景,让人联想到那个遥远年代里孤独抵抗侵略者企图抢夺祖国领土的小人物们,以及他们为了自由而英勇斗争的心理状态。

总结

虽然历史已经流转数千年,但许多关于端午節的事情仍然承载着同样的意义,即使到了现在,我们依旧能看到这些仪式性的行径反映出我们的价值观念,比如珍惜生命,对健康保持警觉,以及维护家园安全。如果我们把这些举措联系起来,它们就像是一座桥梁,从古代延伸到现代,从个人跨越到了集体,从单纯走向多样化,使得这次年度假期不再只是简单的一个休闲娱乐,而是一个全方位融合文化教育的地方。