康有为与梁启超百日维新的梦想家

康有为与梁启超,是中国近代史上的一对知名兄弟,他们共同参与了“百日维新”,这场政治变革运动在中国历史上留下了深刻的印记。他们的故事,既是中国近代史的人物故事,也是文化精神和政治理念的传承。

一、兄弟之间的情谊与思想交流

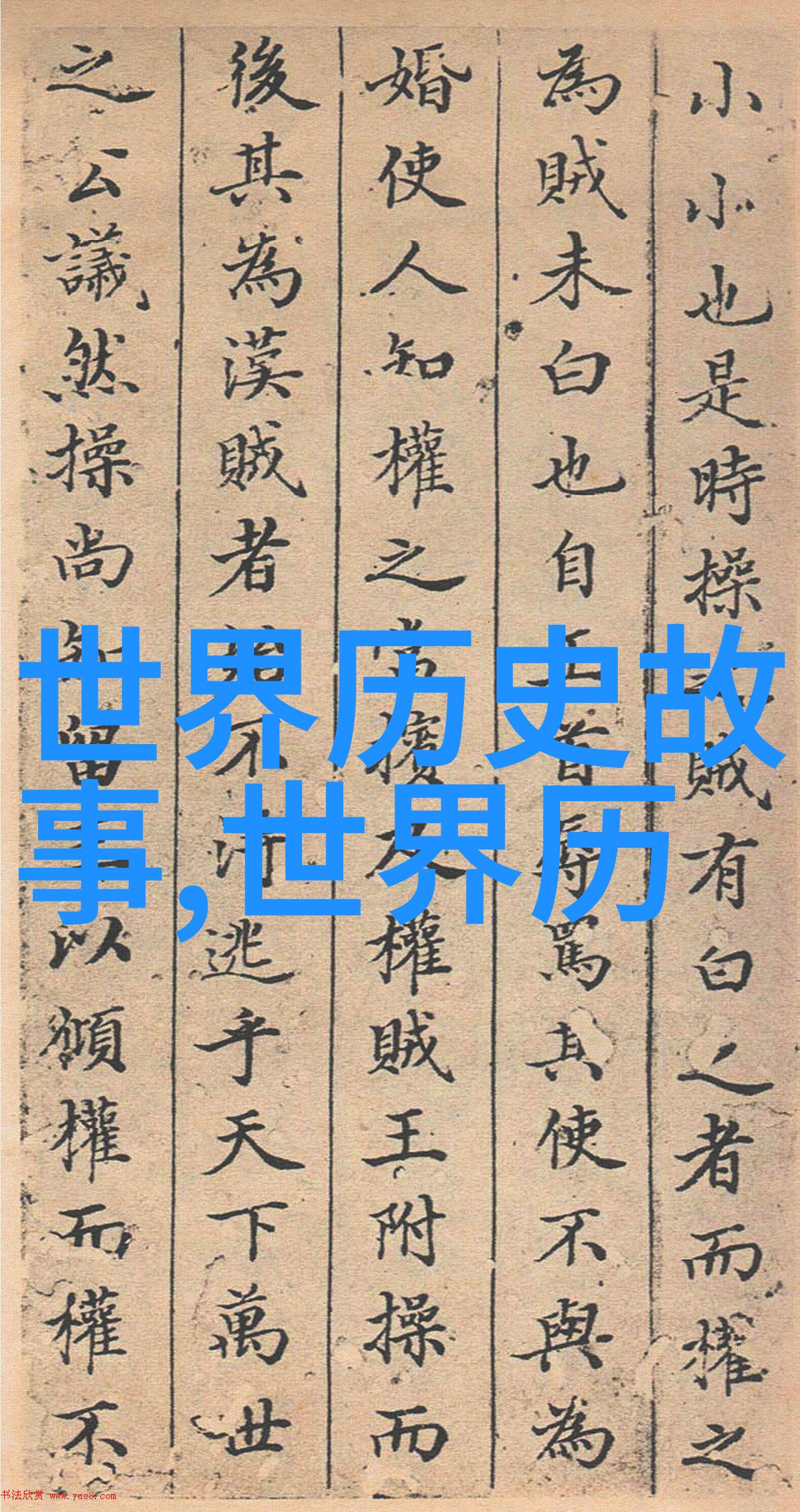

康有为(1858-1927),字伯钧,号子静,是晚清时期著名的政治活动家、思想家和文学家。梁启超(1873-1929),字沅若,号瑞麟,是当时杰出的学者、教育家和政治人物。他俩虽然年纪相差二十多岁,但从小就关系密切,彼此尊敬爱戴。在成长过程中,他们不断地互相学习,并且在思想上产生共鸣。

二、“百日维新”之旅

1881年,由于不满清朝政府腐败无能以及外患内忧等问题,康有为提出了“兴复四海”的宏伟计划,这个计划后来被称作“百日维新”。他希望通过改革来挽救国家危机,而他的弟弟梁启超则成为这一运动中的重要支持者。在1898年的六月初六至十九日期间,即所谓的“戊戌政变”期间,他俩一起推动了一系列改革措施,如设置内阁制度、实行宪政、新立法庭系统等。但由于反对派力量强大,以及皇帝光绪帝本身也受到保守势力的影响,最终这些改革并未成功实现。

三,“甲午战争”后的沉痛教训

甲午战争后,由于战败失利,国内外形势更加严峻。这次失败让康有为更加坚定了自己的民族主义情感,同时也加深了他对于清朝统治者的失望。他开始主张更激进的手段,以达到民权信仰和独立自主的目标。而梁启超作为他的弟弟,也逐渐意识到改革需要更大的勇气和决心。

四、分道扬镳与再会

随着时间的推移,不同的人生经历使得两人之间出现分歧。1900年左右,因个人观点上的不同以及处理事务方式上的差异,使得他们开始走向不同的道路。然而,在1912年辛亥革命爆发后,他俩又重新团聚起来,为国难安尽力而为。这份 brothership 在逆境中变得更加珍贵,它体现出的是一种不屈不挠追求理想的心态,以及面对困难时依然能够团结合作的情谊。

五、留给我们的思考

今天回顾这段历史,我们可以看到,无论是在封建社会还是现代社会,对于如何选择最佳路径进行国家发展的问题,都是一个充满挑战性的议题。正如康有为及梁启超一样,他们用实际行动证明了一种信念:即使面临最艰难的情况,只要保持信仰,就没有什么是不可能做到的。此外,从他们的事迹中我们还可以看出,不断学习交流是个人成长不可或缺的一部分,而这种精神对于任何时代都具有重要意义。

总结来说,康有为与梁启超是一对在中国近代史上极其重要的人物,他们以其卓越的智慧和坚定的意志,在一个充满挑战的地方寻找解决问题之道。而他们关于“百日维新的”努力,无疑是中华民族前进路上的一个里程碑,让我们今天仍然能够从中学到宝贵经验,用以指导今后的工作和生活。