明朝台湾的文化繁荣与外患考量

明朝台湾的政治结构

在明朝时期,台湾并非完全是中国的一部分,而是被视为“海外蛮夷”的地方。明政府对台湾的控制并不坚固,因此台湾成为各种势力争夺的一个战略要地。在此背景下,明朝政府采取了一系列措施来加强对台湾的统治和管理,这包括派遣官员、修建军事设施以及推行汉化政策。

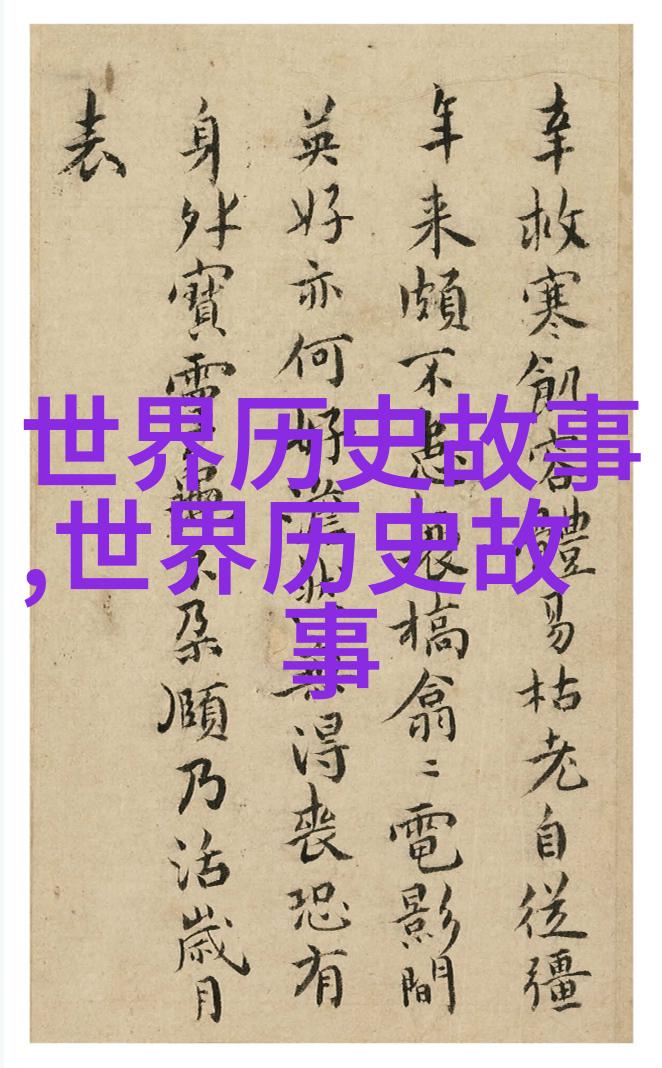

经济与贸易

作为一个地理位置特殊的地方,明朝时期的台湾经济主要依赖于农业和渔业。由于其丰富的自然资源和良好的气候条件,农产品如稻米、甘蔗等成为重要出口商品。此外,由于其海上交通便利,尤其是对东南亚地区,有着大量的人口流动,对内陆地区来说是一种宝贵的人才来源。这些因素共同促进了当地经济的发展,同时也吸引了许多商人和探险家前来交易。

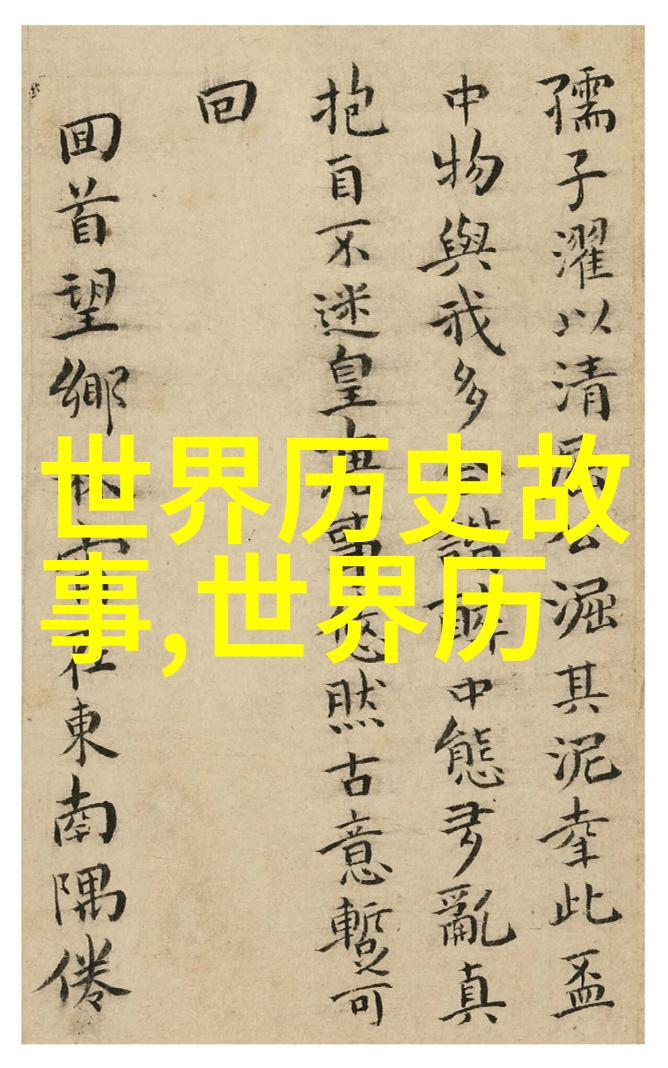

文化交流与融合

在文化方面,明朝时期 台北新北市一带有著名的地标——阳ming古堡,是当时民间建筑艺术的一大杰作。这座古堡不仅体现了当地居民对于抗击外敌入侵所做出的努力,也反映出他们对于传统建筑技艺及工艺的大胆创新。而且,由于长时间接触不同民族,其独特风格也逐渐形成,如日月潭周边区域就有一些原住民部落留存至今,他们保留着自己独特的地方语言、服饰等。

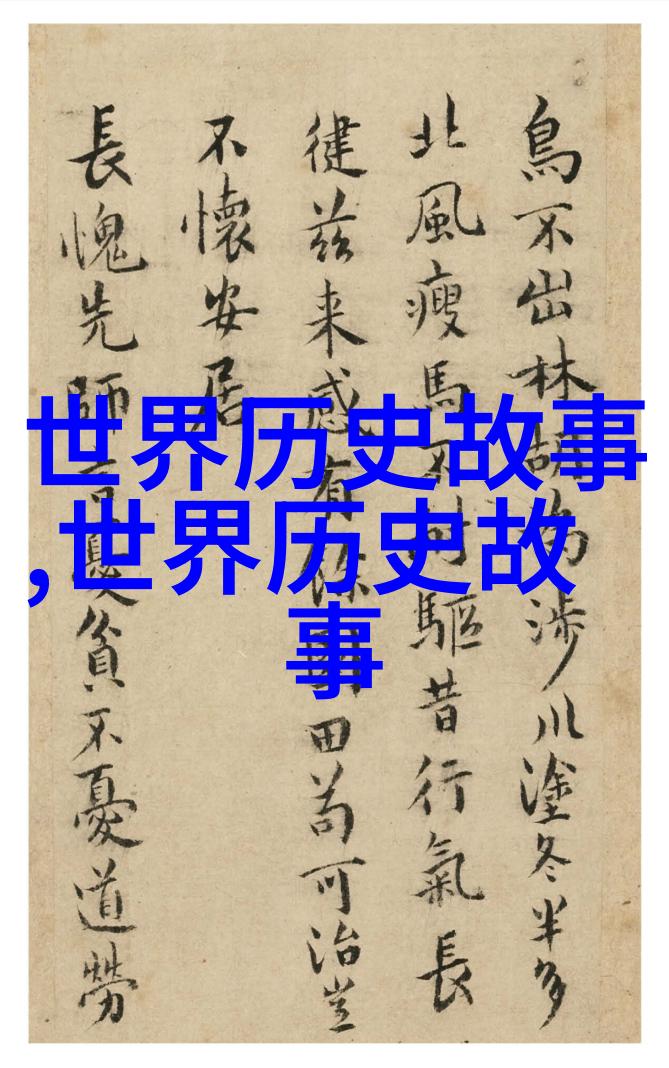

对外关系与冲突

然而,在这个相对独立的小王国中,也存在着不断受到来自荷兰东印度公司、日本黑船来航等外来的威胁。在这段时间里,不断发生战争,如1629年到1635年的荷兰人占领淡水之役,以及1642年至1662年的郑成功领导下的收复失土运动,这些都给予了人们深刻的心理震撼,并影响到了后续几百年的历史走向。

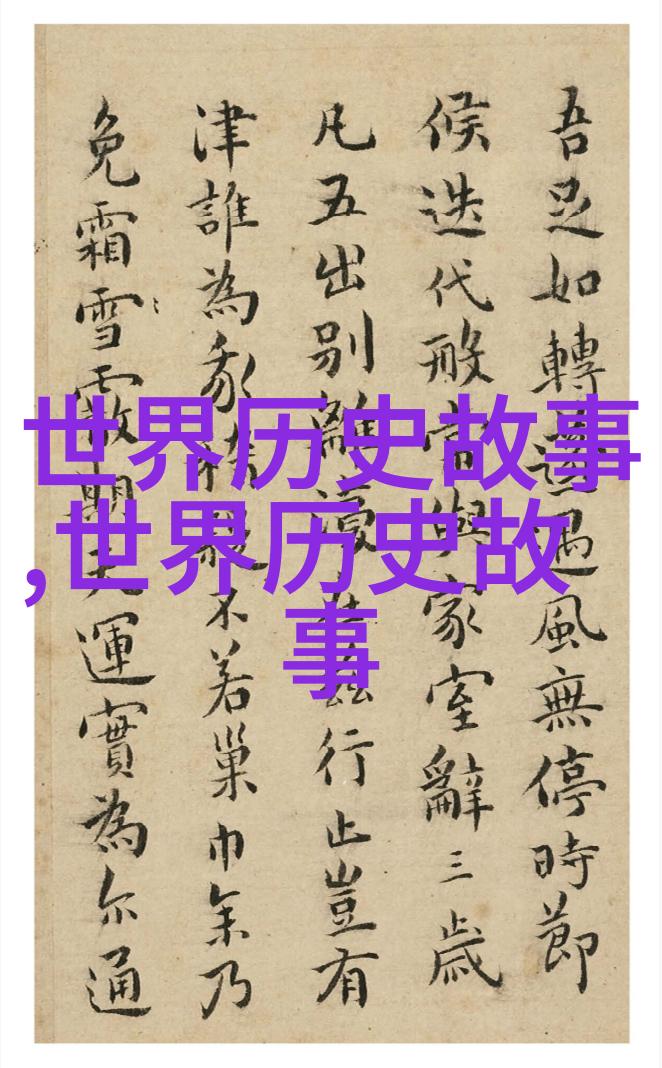

社会结构变迁

随着时间推移,从最初以清泉关(今新北市瑞芳区)为中心建立起一支由郑成功率领的大型舰队,并最终取得收复失土胜利之后,一股新的力量开始在岛上的社会结构中产生影响。当局为了巩固政权,将一些原住民部落转而支持自己的统治,使得原住民身份认同发生变化,同时也促使这些部落逐渐融入到汉族社会中去,以此抵御来自其他国家或地区可能出现的问题。