明朝覆灭的深层次分析

明朝覆灭,作为中国历史上的一个重大事件,其原因复杂多元。尽管众说纷纭,但学者们普遍认为,明朝灭亡的根本原因是内忧外患相互交织。以下是对这一问题的深入探讨。

政治腐败与中央集权的过度

在明朝中期以后,由于皇帝对政治事务的过度干预和不够专业化,以及对官员选拔制度中的贪污腐败现象,不断加剧了国家内部矛盾。中央集权体制下,地方官吏往往被赋予极大的权力,这一机制本身就是潜藏着腐败风险。在缺乏有效监督的情况下,大量的地方豪强利用手中的权力进行剥削和欺压,使得地方经济日益衰退。

农业生产问题与人口压力

农业是古代社会最重要的经济支柱,而明朝时期由于土地兼并、劳动力的过度集中以及耕作技术落后等问题,导致农业生产效率大幅下降。这使得粮食供应紧张,加上人口数量的大幅增长,便形成了严重的人口压力。这种情况不仅影响了民众生活水平,还引发了社会矛盾激化,为外患提供了肥沃土壤。

文化教育衰落与人才短缺

在文化教育方面,明初实行科举制度,对士人产生了一定的吸引力。但随着时间推移,该体系逐渐变得僵硬和门户封闭,对新兴人才难以接受。这导致了一种“有才无路”的现象,即优秀人才无法进入政界或文坛,从而失去了为国家发展带来创新的可能。此外,由于教育资源分配不均,小农家庭对于子女受教育投入有限,使得整体上国人的知识水平提高缓慢。

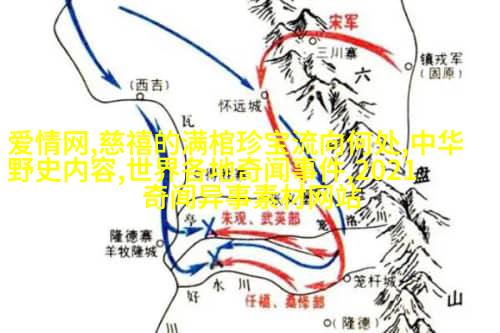

外患威胁与军事力量衰弱

清兵入关前夕,当时世界各国正在经历一次巨大的变革——近代资本主义萌芃。而中国正处于闭关锁国的地步,与之相比显得格格不入。在此背景下,一系列边境冲突不断发生,如蒙古、尼尔河流域以及琉球等地都曾经历过战争,这些冲突消耗掉大量的人力物力,并且造成了严重的心理阴影,为后来的清兵侵略埋下伏笔。此外,由于长期以来忽视军队建设和训练,最终导致明军战斗能力大打折扣,无论是在战术还是战略上,都未能适应时代变化。

经济危机与财政困难

随着时间推移,随着税收政策越来越苛刻以及商业活动受到限制,加之海外贸易受阻等因素,全民经济形势进一步恶化。当时商人因为恐惧政府会没收其资产,因此投资减少,也没有足够资金用于扩大生产和创新。而从另一角度来说,无奈之下的农民开始逃离田园成为流民,这直接影响到农业生产,从而又加剧了粮食供给紧张的问题。

社会结构变迁及民族关系紧张

在社会结构方面,由于是从封建统治向更为现代化、民主的一步转变,在不同阶级间、不同民族之间也产生了一系列矛盾。例如汉族贵族对于满洲人的嫉妒心切,他们担心自己地位将被替代,而满洲人则希望通过征服实现自己的利益最大化。此类矛盾最终演绎成了政治上的分裂和斗争,不利于国家统一稳定,更助长了反抗清室统治的情绪。

总结起来,可以看出明朝灭亡是一种复杂多维面的结果,其中内忧如政治腐败、经济危机等,以及外患如边疆安全威胁,都起到了不可或缺的作用。不过,如果要追溯到根源,则必须承认的是这些问题都是基于一个更基础的问题——即当时整个社会系统存在严重的问题,比如文化传承不足、制度僵硬及科技创新滞后,它们共同构成了一个不可持续发展模式,最终导致帝国走向崩溃。