书卷与兵器的对话解读中国文明的演变历程

在上下五千年的故事里,书卷与兵器并非总是平静共存,它们之间有着复杂而深远的关系。从文字诞生到兵法发展,从儒家学说到武术演进,这一切都是中国文明的一部分,也是中华民族智慧和力量的体现。

在古代,书卷代表了知识、文化和理念,而兵器则象征着实力、权力和保护。在战争中,书本可能被用作战略指导;在和平时期,它们各自扮演不同的角色。然而,当国家面临威胁或内部矛盾时,两者往往会交织成为推动历史发展的一个重要因素。

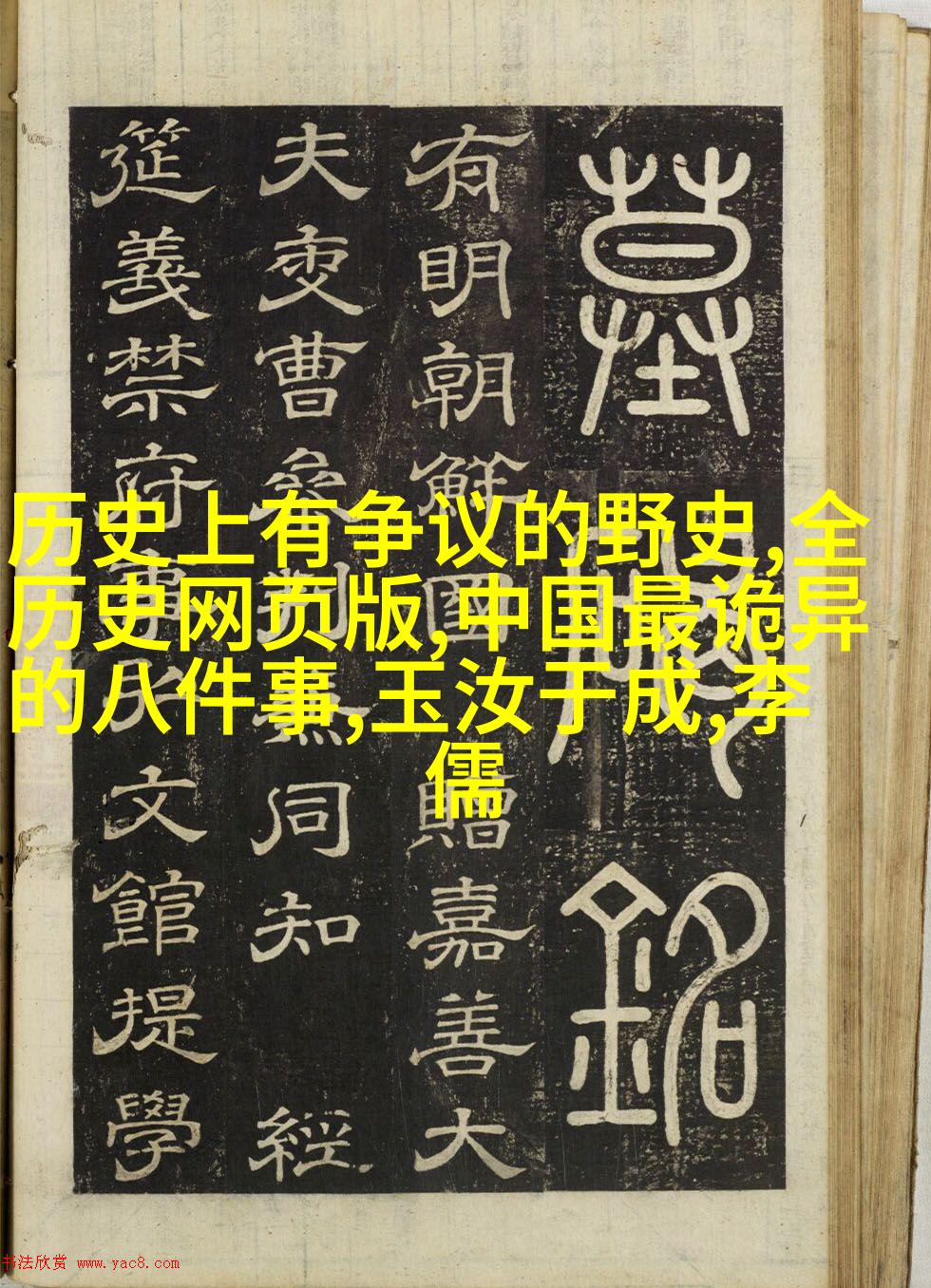

起源于甲骨文的小篆字母逐渐成型后,便开始刻录在甲骨上,以记录天气变化、占卜结果等信息。而随着文字系统完善,商朝出现了第一批文献——《尚书》,它不仅记载了当时的政治制度,还反映出早期农业社会经济生活状况。这些文字资料为后人了解那段历史提供了宝贵资料。

到了周朝,与之相伴的是铁制武器的大量使用。铁具有强度高、耐磨损等特点,使得剑、刀、戟等武器更加锋利有效。这一技术革新促使军事装备迅速更新换代,对策略思想也有所影响,如《孙子兵法》中的“知己知彼”,更是因为铁时代来临才得以实施。

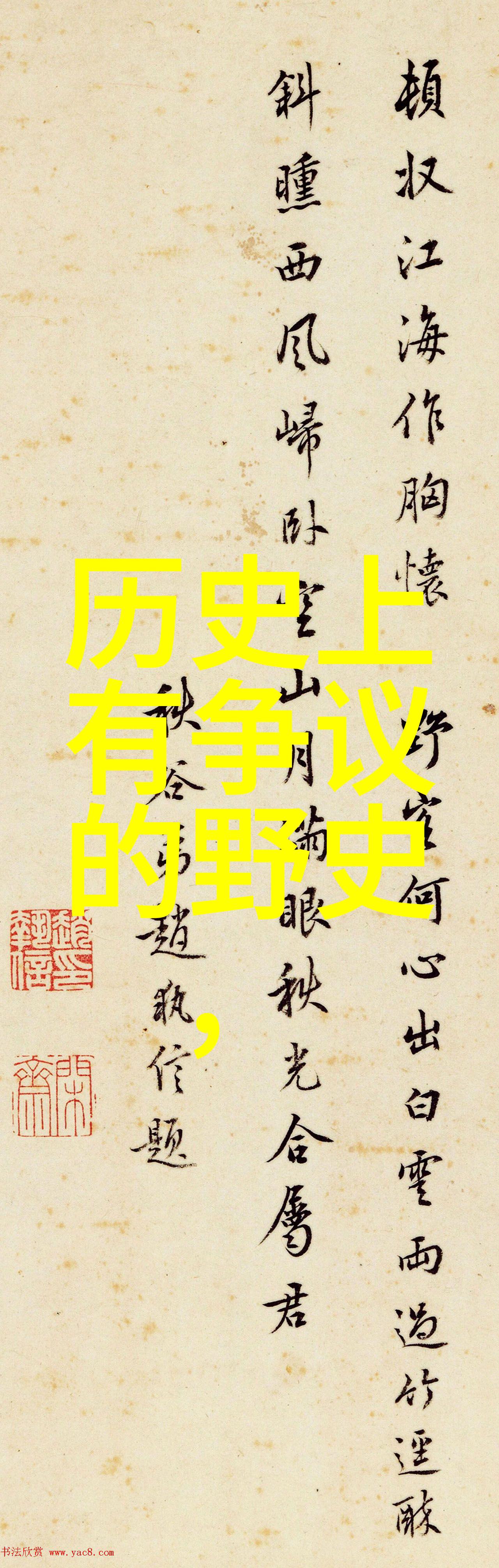

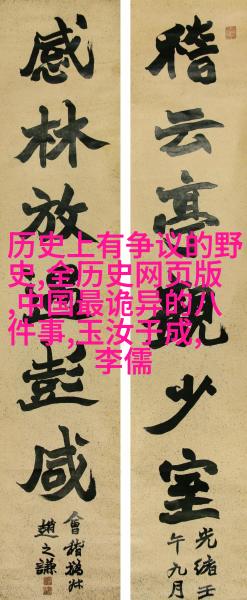

春秋战国时期,是思想文化大爆炸的时候,每一次争霸都伴随着新的理论和实践试验。当孔子的道德教化(儒家)遇上了墨家的仁政(墨家),这两种不同哲学观念共同塑造了一场精神革命,最终形成了以礼治国为核心理念的儒家主义。此外,那时候也见证了良渚文化兴盛,以及铜工艺品如鼎俑的大量制造,这些都是对先秦晚期社会生产力的展现。

汉代至唐代,为我国留下了一系列丰富多彩的人物事件及著名文学作品,如司马迁编撰《史记》,杜甫创作《春望》、《江畔独步寻花》等诗篇。这期间军事方面也取得显著成就,如火药发明初见端倪,加快攻城取胜速度,并且改变战争形态。

宋元明清四个朝代,在科技创新方面做出了巨大贡献,其中包括印刷术普及(宋)、造纸术改进(元)、地图制作精细化(明),以及航海探险活动频繁(清)。同时,这些时代也是科举考试制度最盛行之时,大量士人通过考取官职,不仅推动教育体系向前发展,也加强中央集权政府手中的控制力度。而此时此刻,我们可以看到这样一个局面:虽然疆域日益扩大,但内忧外患仍旧困扰不已,所以那些精通武功的人才越发受到重视,他们成了保卫国家安全不可或缺的一支力量。

最后,在近现代,由于西方列强入侵,一时间中国陷入衰败状态。但正是在这种背景下,又产生了一股激昂的情绪,即救亡图存的心情,这使得一些人的行动转向民间拳脚技艺中去寻找力量,比如太极拳、中医养生等,或许它们不是直接参与抗击侵略,但却传递着一种坚韧不拔精神,同时也成为维护民族尊严的一种方式。

总结来说,上下五千年的故事,无疑是一部充满辉煌与挫折、大起大落又不断涌现新希望的话剧。在这个过程中,无论是书卷还是兵器,都承载着我们祖先智慧和勇气的光芒,为我们今天所继承而来。如果将其比喻为一首长歌,那么每一个时代就是一句旋律,每个人物事件就是音符,每一次变革就是节奏,让我们继续听下去,看看接下来又会发生什么样的奇迹。