探索中华野史的真实面纱

在历史的长河中,中华野史作为一种民间传说和口头文学,深受人们喜爱。它以夸张、戏谑和讽刺的手法,对历代帝王、官员以及社会现象进行了生动的刻画。然而,问题就出在这里:中华野史真实吗?

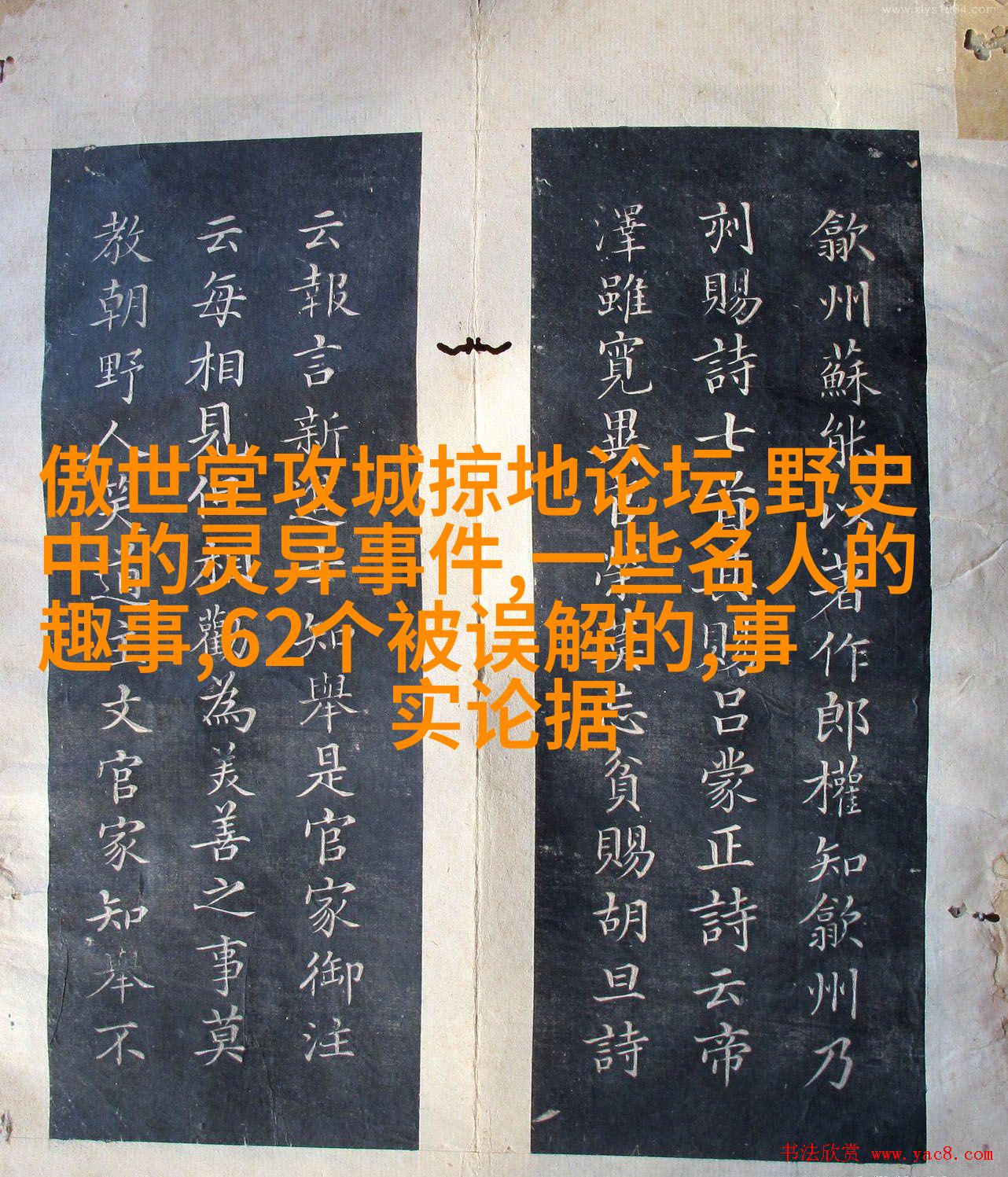

野史与正史的差异

正史是国家或政府认定的官方记录,它通常严肃、客观地反映了历史事件。而野史则不同,它更像是一种艺术形式,用幽默和讽刺来描绘历史人物和事件。例如,“聊斋志异”中的“花果山”的故事,即便是虚构,但也蕴含着对当时社会问题的一些批判性思考。

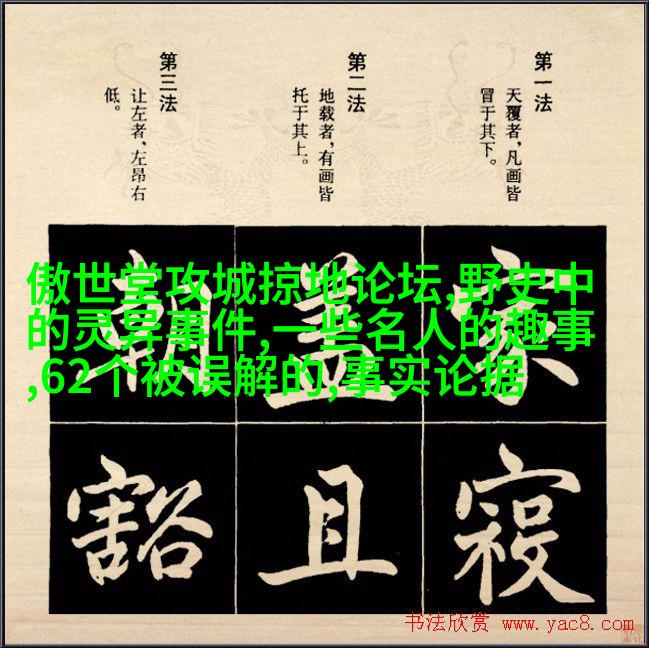

叙述风格与信息价值

野史通过夸张手法,使得故事更加引人入胜,但同时这种夸张也可能导致事实混乱。这使得我们难以区分哪些内容是真的,哪些是编造出来的情节。在追溯历史真相时,这样的挑战无疑是一个重要课题。

社会背景与文化内涵

野史往往反映了一个时代的人物形象、社会风俗及文化氛围。比如唐代著名的小说《水浒传》虽然充满了传奇色彩,但其所描述的江湖恩怨,也折射出了那个时代复杂的人际关系网,以及武侠世界观念。

历史事件与个体记忆

在中国古代,每个朝代都有自己的野史流传,而这些野闻往往带有很强的地方性甚至个人化色彩。这类似于现代人的口头禅——"听说过这个故事吗?其实是我亲眼见过的事儿"——它们既能提供情感上的共鸣,又能够激发人们对于过去生活方式的一种怀旧之情。

评价标准与文本解读

对于那些没有明确证据可查的大量细节,我们可以采用多元解读方法来理解它们背后的意图或隐喻。比如,有时候某个特定人物被赋予了一系列奇特行为,这可能不仅仅是个别作者随心所欲地捏造,更可能暗示着某种政治或者社会现象。

当前意义及其影响力

在今天,当我们阅读这些老一辈留下的野寓言时,不应简单地将其视为纯粹娱乐性的文字,而应该从中汲取智慧和启迪。在全球化背景下,我们可以借鉴这些古老的叙述技巧,以创新的角度去看待当今世界的问题,并寻找解决之道。

综上所述,尽管存在一些挑战,但探讨中华野史并非完全无用,其在反映历史文化方面仍然具有不可忽视的地位。此外,由于这类作品经常包含对当时权威话语的质疑,因此对于理解一个民族心理乃至整个社会意识状态也有着极大的帮助。