1925年中国的社会风貌动荡与转型的时期

在1925年的中国,社会风貌呈现出一种复杂而矛盾的状态。这个时间点标志着一个历史巨变的开始,同时也反映了当时社会内部深层次的矛盾和冲突。

首先,政治局势动荡不定。在北方,由吴佩孚领导的小军阀集团和由冯国璋、曹锟等人组成的大军阀集团之间不断发生武装冲突,这些地方军阀割据各地,导致国家政权瓦解。南方则是孙中山先生领导下的国民党政府试图统一全国,但面临着国内外压力以及自身内部派系斗争,不断遭受挫折。此外,从1919年五四运动以来,新文化运动对旧文化传统提出了挑战,为思想解放和文化革新的浪潮铺平了道路。

其次,经济建设缓慢。在此期间,由于内忧外患,加之战争破坏和政策失误,使得中国经济发展受到严重影响。农村地区因战争频繁、财政困难而陷入困境;城市则由于商业活动受阻、资本流失加剧,而出现了一系列的问题,如通货膨胀、高利贷泛滥等。此外,一些现代工业也逐渐兴起,但缺乏稳定的政治环境和有效的法律法规支持,使得这些新兴产业发展缓慢。

再者,社会结构变化显著。随着工业化进程的推进,以及城市化趋势日益明显,大批农民涌入城市寻求工作,这极大地改变了城市人口结构,并引发了大量问题,如贫富差距扩大、住房短缺、高度竞争激烈等。而对于女性来说,也有更多机会参与到公共生活中去,她们通过参加各种运动来提高自己的地位,并要求获得更广泛的人权。

同时,在教育领域也有所突破。虽然资源分配不均,而且高等教育仍然受到封建主义思想束缚,但基础教育改革得到推进,如小学普及率提高,这为培养现代人才打下了基础。不过,对于知识分子来说,他们往往站在历史交汇点上,被迫选择忠诚于某个政治力量还是独立思考这两条路线,这种立场上的挣扎无疑增添了一份复杂性。

此外,国际形势也是一个重要因素。这一年之后,即1926年爆发了北伐战争,那是中国近代史上第一次全国性的革命行动,它标志着民族资本主义向工商业资本主义过渡的一步,也预示着中华民国走向真正意义上的共和国迈出了关键一步。但在当时,还没有人能够准确预测这一过程将会如何展开,或许只是希望有一天能实现国家统一与强盛。

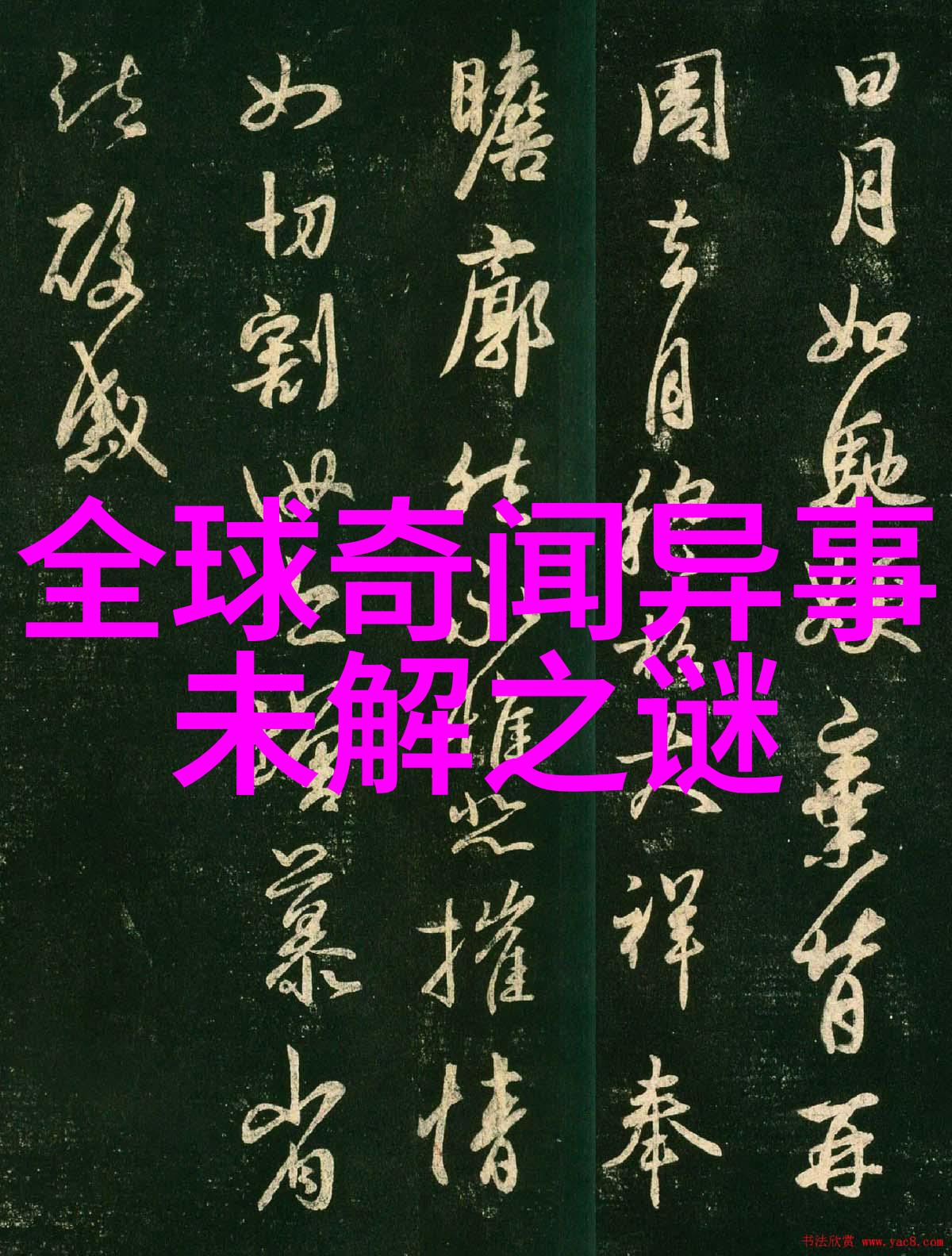

最后,在文化方面,有许多前卫艺术家如鲁迅、周瘦鹃等人的作品体现出他们对现实世界深刻感知与批判精神。这类作品不仅反映了时代背景,更是在一定程度上影响并塑造人们的心态观念,为后来的文艺复兴奠定基础。

综上所述,1925年的中国处于什么社会是一个充满变革与挑战的时候,每一个领域都在经历不同的转型期,无论是政治制度还是经济结构,都在寻找适应时代发展需要的一个平衡点。在这样的背景下,不同的声音、不同行动的人们正在努力创造属于自己的一片天空,而这正是那个时代最鲜明的地标之一——即使是在动荡之中,也有可能发现未来光芒的地方。