回响中的历史古代书写艺术的传承与变迁

在遥远的古代,书写不仅是一种表达文字的手段,更是文化交流、思想传递和知识积累的重要工具。从泥板到竹简,再到纸张,书写工具的演变折射出人类文明发展史的一面镜子。今天,我们将穿越时空,探索那些被遗忘但仍旧回荡在历史深处的声音——古代书写艺术。

一、从事物本身寻找意义

在中国,商朝时期就出现了刻画图案和文字于陶器上的雕刻技术,这些陶器上的纹饰不仅是美术作品,也是记录历史记载的重要媒介。随着社会发展,人们开始用更加坚固耐用的材料,如青铜来制作印章。在这个过程中,“刻”字成为了记录信息和标志身份的地位符号。而“刻”的过程,就是一种严谨而精确的艺术表现形式。

二、竹简:草本之笔

到了周朝后期,一种新的书写材料出现了——竹简。这是一种非常实用的工具,它们薄如蝉翼,可以轻易地装载大量信息,并且因其便携性得到了广泛应用。在这期间,“竹简上题字”的技艺也日益完善,不仅限于官府使用,还逐渐流入民间,每个人都可能成为一个小小的“史官”。

三、纸张:一场革命性的变革

汉朝以后,由于对天然资源更为丰富的地方(如江南)的开发,以及对丝绸之路贸易影响,使得纸张开始取代竹简成为主要书写媒介。此时,“造纸术”成为了国家重视程度极高的一个领域,有着很高的地位和技术含量。这种新型媒体让大众化阅读变得可能,从此改变了文人的生活方式,让更多人能够接触到文献资料。

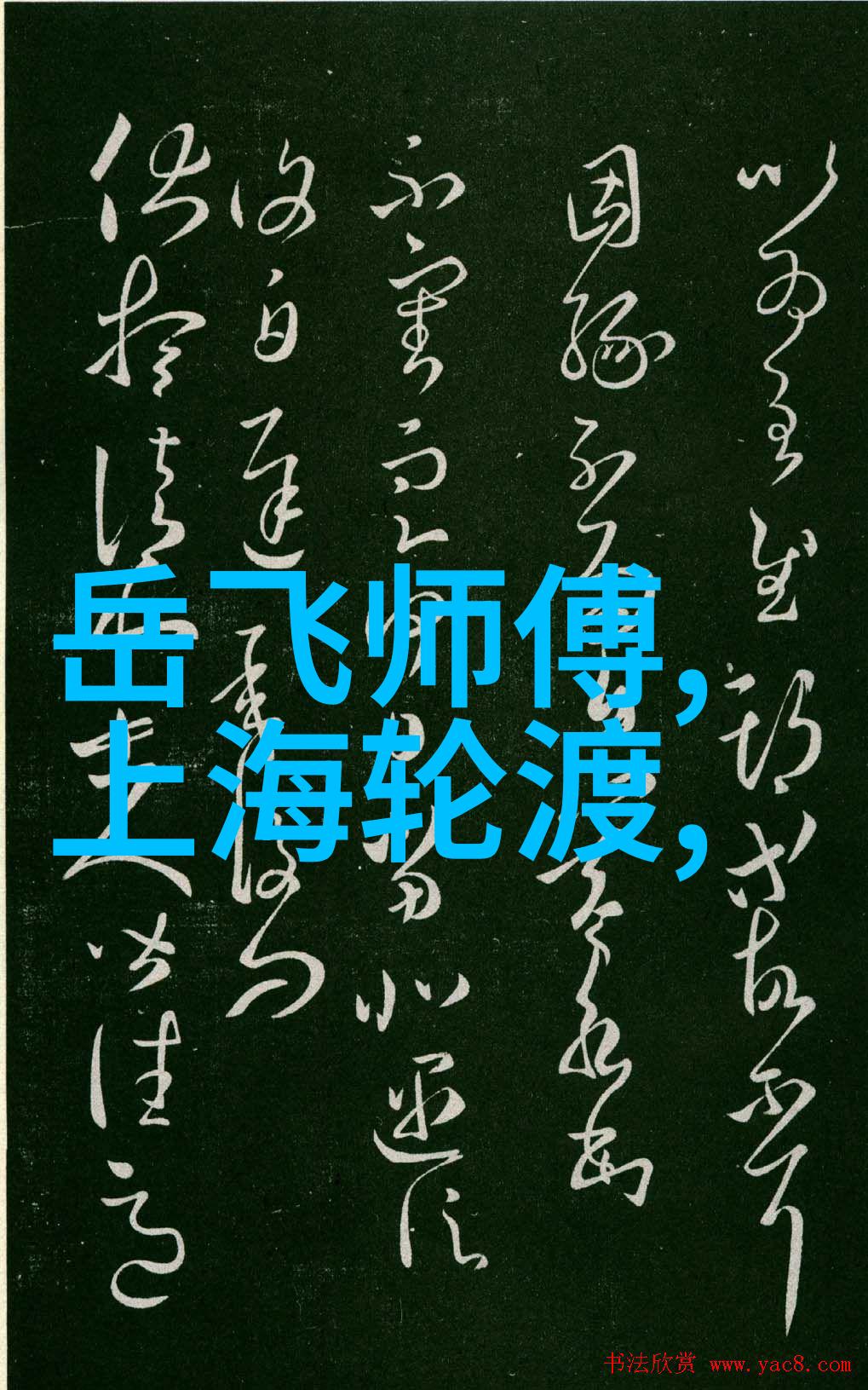

四、墨水与笔锋:色彩与力度

伴随着媒介变化,对墨水和笔锋也有新的追求。在唐宋时期,以白居易等诗人提倡“淡墨清行”,强调墨色的纯净感,而李白则以其奔放洒脱著称,其诗作充满了动感与生机;至于笔锋,则有多样化的手法,如王羲之所创立的人体学派,用手势来控制线条,使得每一笔都是艺术品。

五、“文章当局者迷”

然而,在这个不断变化的情况下,有些人依然执迷不悟,他们认为只有按照某个特定的规范或风格去进行才能算作真正的文学作品,这就是所谓的人文主义者的态度。但另一方面,有些开明之士却提出:“文章当局者迷”,主张要根据时代背景以及自身情感真挚地表达出来,不拘泥于形式,只要内容能触动人心,就算是好的文章。这两股潮流交织在一起,为后世留下了一片辩论海洋。

六、新时代下的复兴呼唤

进入现代社会,我们虽然拥有电子设备,但对于数字化信息处理能力超乎想象,同时我们也失去了许多手工艺匠人的技能。而现在,无论是在学校还是在社区,都有人尝试恢复这些传统技艺,是时候重新思考什么才是真正意义上的“历史故事”。通过亲自参与这些活动,不仅可以了解过去,更能锻炼自己的意志力,加深对文化价值观念理解,从而使我们更加珍惜我们的文化遗产,将它们带入新时代。