聊斋志异里的狐仙与唐代民间信仰有何关联

在中国古代,狐仙作为一种神秘的存在,在文学作品中常常被描绘成智慧和美丽的形象。其中,以清代散文家蒲松龄为代表的《聊斋志异》中的狐仙故事尤其受到了人们的喜爱。然而,这些故事背后隐藏着深厚的历史文化底蕴,以及对当时社会风俗和信仰观念的一种反映。

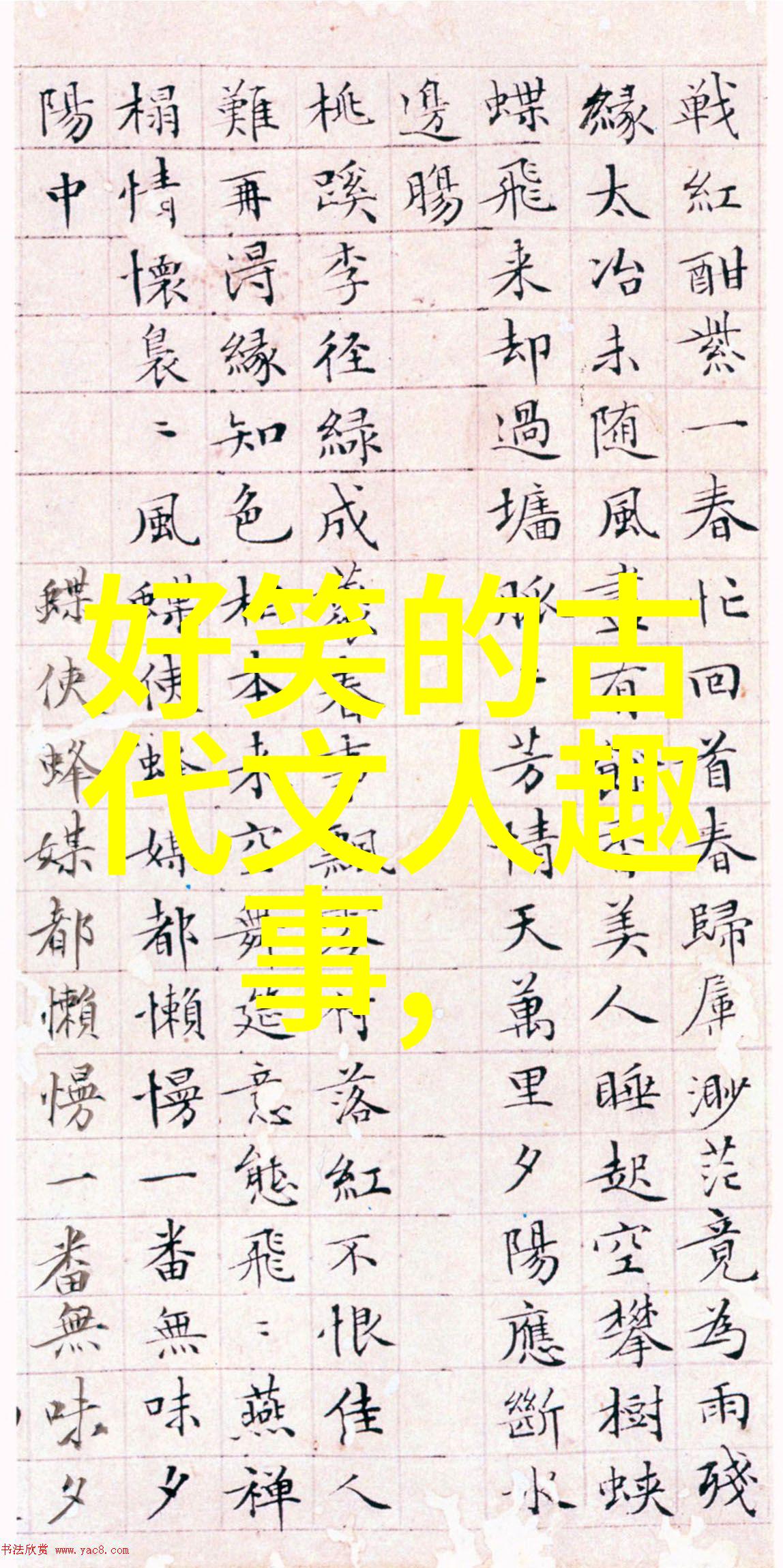

在谈及《聊斋志异》这一三年级必读历史故事时,我们首先需要认识到它不仅仅是一部文学作品,更是对当时社会生活、文化传统和人心所向的一个缩影。在这部短篇小说集中,作者通过对狐仙等超自然生物的描述,不仅展现了古人的想象力,也揭示了他们对于世界理解的一种方式。

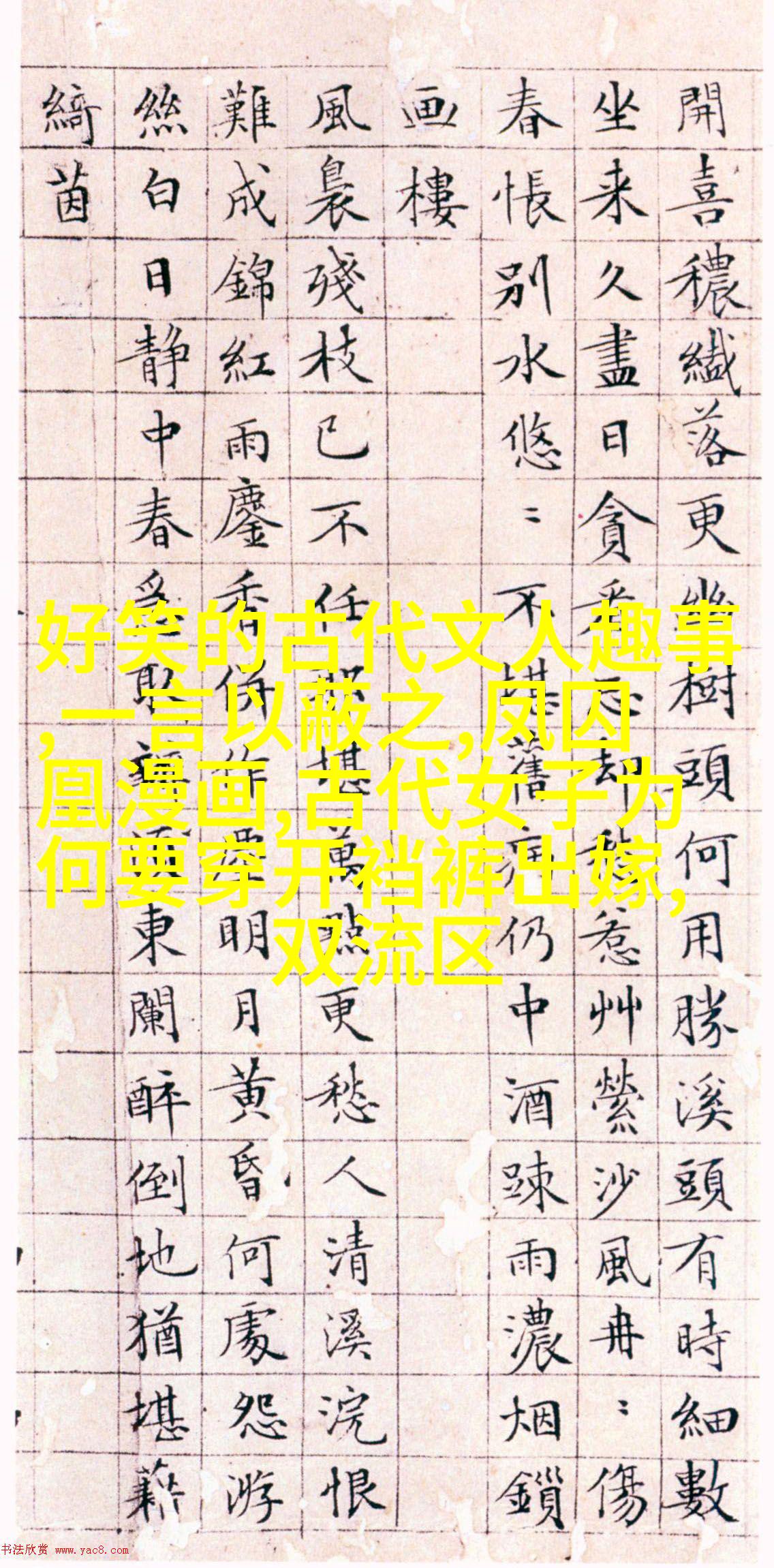

要理解《聊斋志异》中的狐仙及其与唐代民间信仰之间的关系,我们必须首先了解那一时代的人们如何看待这些生物。从史料记载来看,当时人们普遍相信有各种各样的妖精、鬼怪和其他超自然存在,这些都属于一个广泛而复杂的情境网络,其中包含了宗教信仰、迷信以及日常生活中的习俗传说。

例如,《聊斋志异》的第一篇“青衣”就讲述了一位叫做李逍遥的小伙子遇到了一个美丽却带有魔法力量的小女孩。这小女孩实际上是一个变形金刚,她可以化身为各种不同的动物或人类。她的事迹显然是基于古人对于妖精或者神灵转世的一般观念构建起来的,而这种构建也反映出当时人们对于未知事物的心理认同。

此外,蒲松龄笔下的许多人物往往都具有明显的人性化特征,他们的情感纠葛、道德选择甚至是在现代眼里看来有些荒谬的事情,都充分体现出他对那个时代人的心理状态进行了细腻描绘。而这些描述正是基于他所处时代深厚民间信仰文化背景下形成出来。

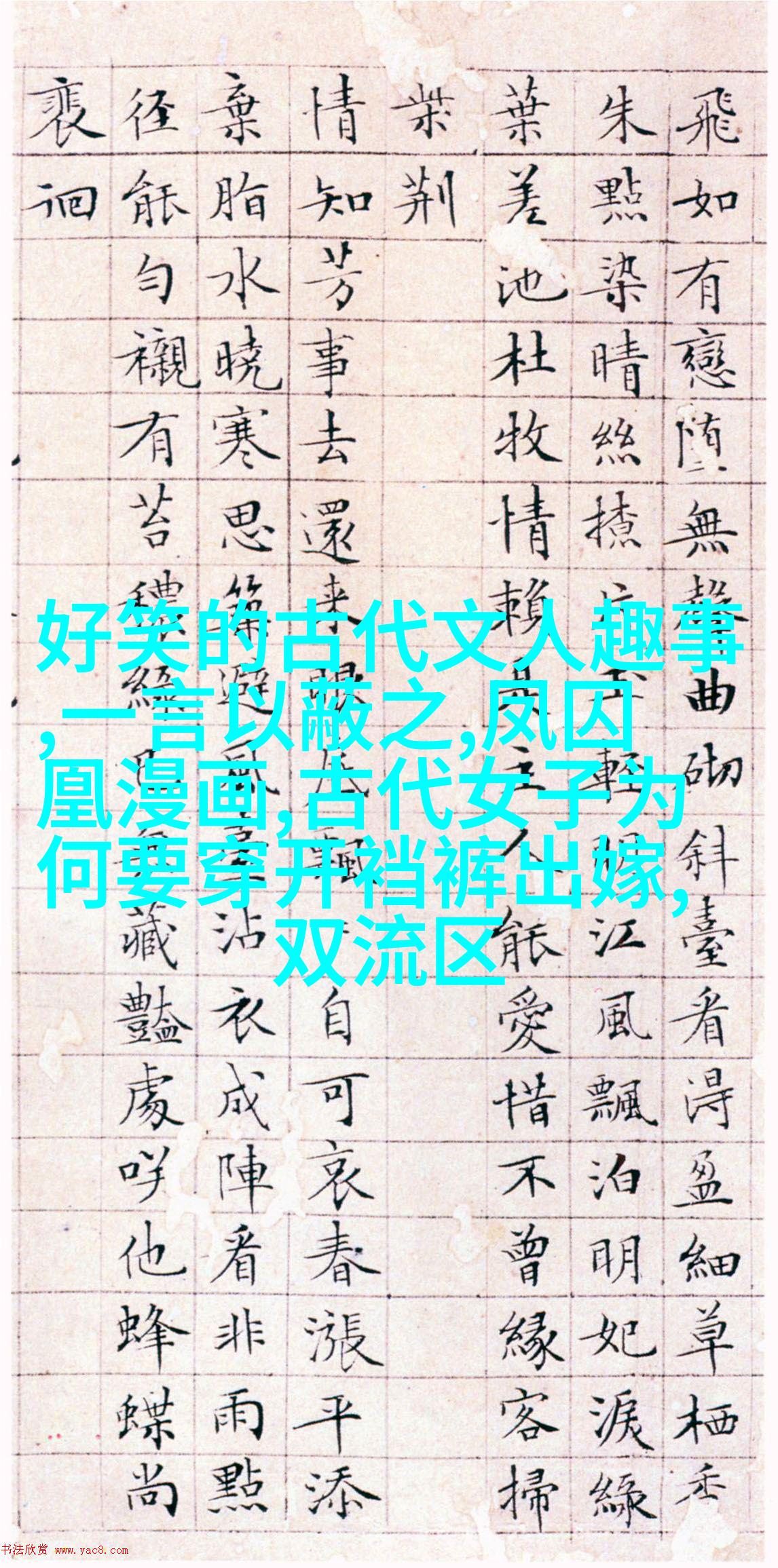

那么,《聊斋志异》里的狐仙究竟又意味着什么呢?从字面上理解,它们指的是那些以狐狸形态出现并具备一定超自然能力或情感的人物。但更重要的是,它们在整个故事中扮演了怎样的角色?它们是否只是简单地作为虚构元素,而不是深层次意义上的寓意?

实际上,这些问题可以从多个角度去探讨。一方面,从文学艺术角度来说,蒲松龄利用这些奇幻元素营造出了浓郁而生动的地球气氛,为读者提供了一种独特视角去审视这个世界;另一方面,从精神文化研究角度来说,则需考虑到这些元素背后的哲学思考,比如它们是否隐喻某种内心活动,或许还涉及一些关于善恶、命运或者人性的抽象概念。

总之,无论我们如何解读《聊斋志异》,这本书都是不可忽视的一个窗口,让我们得以窥见那个年代人们思想意识状态,以及他们如何将自己的梦想和恐惧编织进日常生活中。在这个过程中,每个角色,无论是人类还是动物,都承担着其独特功能,用以推动整体叙事发展,并最终达成某种形式上的共鸣或结局。而这种叙事结构,其实也是当时中国社会基本价值观念和道德标准的一部分表现,即便现在仍能激发我们的好奇心,同时也让我们更加珍惜那份丰富多彩而又脆弱易变的人类经验。