孙权之死探寻历史上的真相与野史中的猜测

在中国历史的浩瀚篇章中,三国时期是最为人所熟知的一段辉煌而又血腥的时代。东吴的孙权,是这一时期的一个重要人物,他以智谋和勇略著称,但他的死亡却成为了无数传说和猜测的源泉。在这个问题上,历史学家们和文学家们都有着自己的看法,而对于普通百姓来说,这个问题则成为了一个永远无法解开的谜团。

历史上的真相

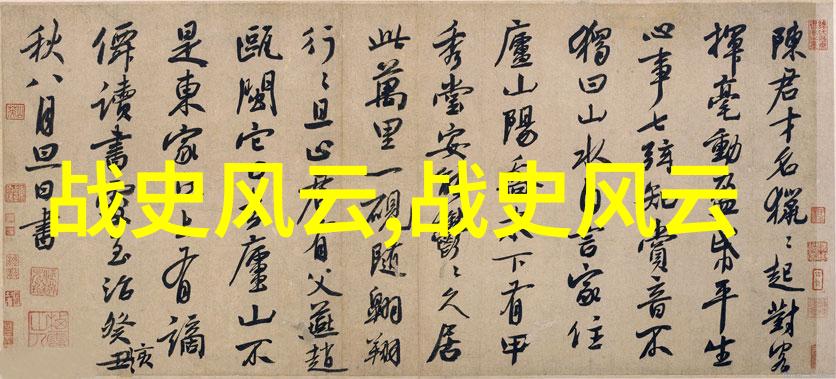

首先,我们要了解的是,在《三国志》中对孙权之死的记载。《三国志·吴书·孙权传》提到,孙权是在建衡二年(公元268年)七月二十五日去世的。这一年,他已经八十岁高龄了,而且身体也非常虚弱。但即便如此,他依然留下了一番遗言:“吾闻诸侯必先取士马,然后图富贵。”这句话表明,即使身处末路,也不忘国家大事,这样的形象让后人敬仰。

然而,《三国志》并没有详细说明他去世前的具体情况,更没有提及任何可能导致其早逝的情绪或事件。而在其他史料中,也很少有关于孙权去世前夕的事情记载,这就给后来的研究者留下了大量空间来进行推测。

野史中的猜测

就在这种情况下,一些野史开始流行起来,它们提供了更多关于孙权去世前夕的情节,让人们能够从不同的角度思考这个问题。其中,最为流行的一个版本是“孺子牛”的故事。

据说在建衡二年的某个时候,孟康曾经劝告过孙权:“陛下虽老力衰,但天下的英雄还未尽出,如今正是收拾残局之机。”但孙權听从不听,只是一心想享受晚年。他将朝政交由弟弟孫霸、儿子孫亮共同处理,并且更加沉迷于酒色,不再关注国家大事。这一方面导致东吴内部矛盾激化,一方面也削弱了国家防御能力,使得东吴在接下来的一系列战役中不断受到损失,最终导致其覆灭。

这样的故事虽然缺乏确凿证据,但它反映了一种观点,那就是认为如果不是因为个人行为的问题,如果不是因为内忧外患,那么一个强大的江南王朝如东吴,就应该能够延续下去。但实际上,由于各种原因,加上自然寿命的问题,所有的事物都会有结束的一天,无论多么强大或伟大,都难逃宿命。

历史与野史之间的小小分歧

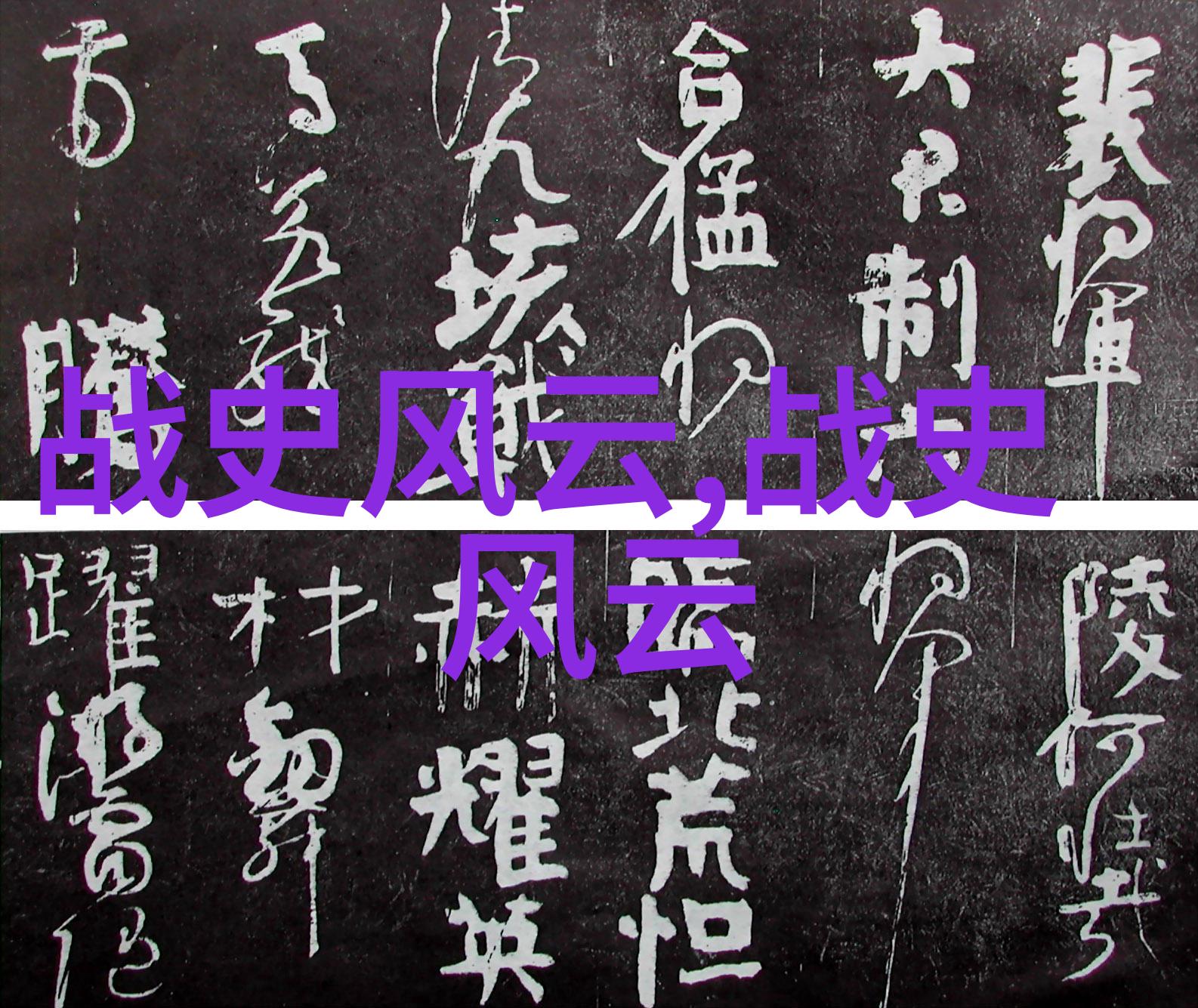

当我们站在时间长河的大河边,看着那些被风雨侵蚀的手稿,以及那些被尘封年代掩盖的心灵,我们似乎能感受到那一段古老而又悲剧性的往昔。当我们试图用现代眼光来审视那个时代的时候,我们发现自己面临着两条路径。一条是追随文献,用严谨学术手法探讨过去;另一条则是走进民间传说,用丰富想象力构筑起一个属于自己的世界。在这两个世界之间,有一道鸿沟,它似乎隔绝着我们对过去深刻理解与直觉洞察力的交流,同时也是我们知识与信仰、现实与幻想之间最微妙而又坚不可摧的地界线。

所以,当有人问起“为什么”,或者“怎样”;当有人追问那个遥远时代里的人类选择,他们生活他们爱恨,他们生离他们死别时,我们只能静静地倾听,那些来自不同方向的声音——既包括官方记录,又包括民间传说——它们交织成了今天我们的叙述。每一次叙述都是对过去的一个新的解读,每一次解读都是对未来的一次新希望。而真正意义上的答案,却始终隐藏在那片遥远而神秘的地方,只等待着那些敢于跨越鸿沟、勇于探索的人类脚步,以一种新的姿态重新定义历史本身。

最后,让我们回到最初的问题:究竟是什么原因导致了 孙権 的早逝?尽管这里存在许多未知和争议,但是可以肯定的是,无论他如何离开这个世界,对中国乃至整个亚洲乃至全人类都产生过深远影响。他作为一个政治家的智慧和军事指挥官的英勇,将会继续激励后人的思考,并启发人们不断地探索更广阔更深邃的事实真相。