有没有关于神笔马良故事中的真实依据

在中国古代文学中,尤其是在《西游记》这部经典小说中,有一个名为神笔马良的角色,他是一位擅长画术的天才人物,其名字和形象给后人留下了深刻的印象。神笔这个词汇本身就充满了神秘色彩,它不仅代表了一种高超的绘画技艺,更隐含着超自然力量或非凡才能。在探讨这一角色的真实性时,我们首先需要了解他的来源以及在作品中的作用。

神笔马良是由明代小说家吴承恩创作的人物,他在《西游记》的第三十七回“取经至花果山”一节中第一次出现。根据故事,唐僧师徒四人在取经之路上遭遇了一次紧急情况,那就是他们要阻止妖精孙悟空偷吃仙丹,使他失去成佛之机。为了解决这一难题,唐僧决定让孙悟空回到五行山界去找出“魔障”,并且要求他必须找到能治愈自己肉眼看不见而心灵感应到的一处暗道。这时,就有人提出了一个方案,即请来一位名叫马良的艺术大师,用他的“神笔”来描绘出那条暗道,让其他人能够看到。

然而,这个问题却引发了一场关于真伪、信仰与现实之间关系的大辩论。在这个过程中,“神笔”的存在被赋予了无限可能,而马良作为拥有这种能力的人物,也成为了人们幻想与追求卓越境界的一个符号。他所使用的“神笔”,则成为了超越现实限制、实现梦想的一把钥匙。

那么,在这样一个充满想象力的世界里,有没有关于神笔马良故事中的真实依据呢?从历史学者的角度来看,大多数历史事件都源于实际发生的情况,但也伴随着大量编织和夸张。而《西游记》这样的文学作品,则更倾向于通过虚构的手法来传达哲理和寓意。

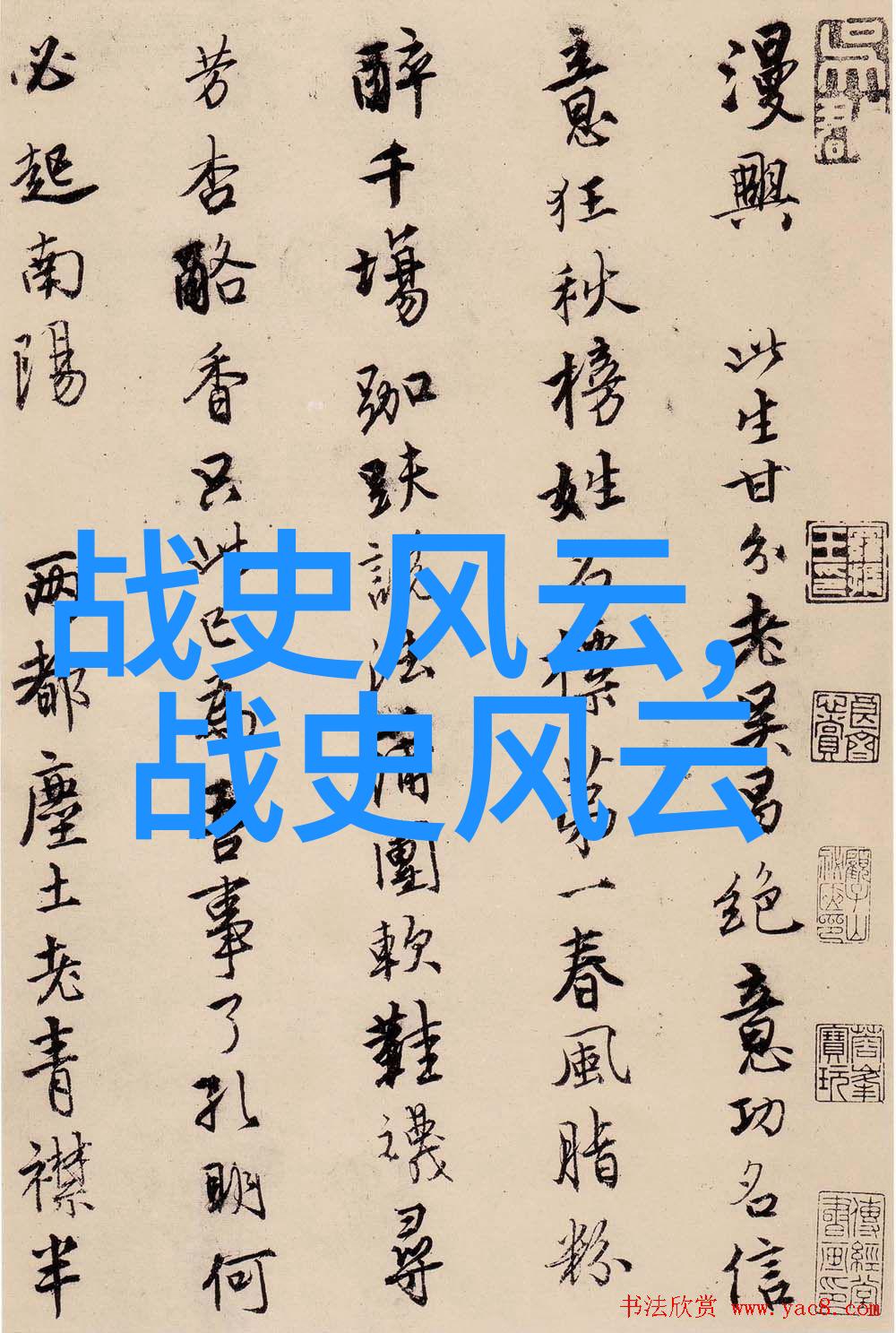

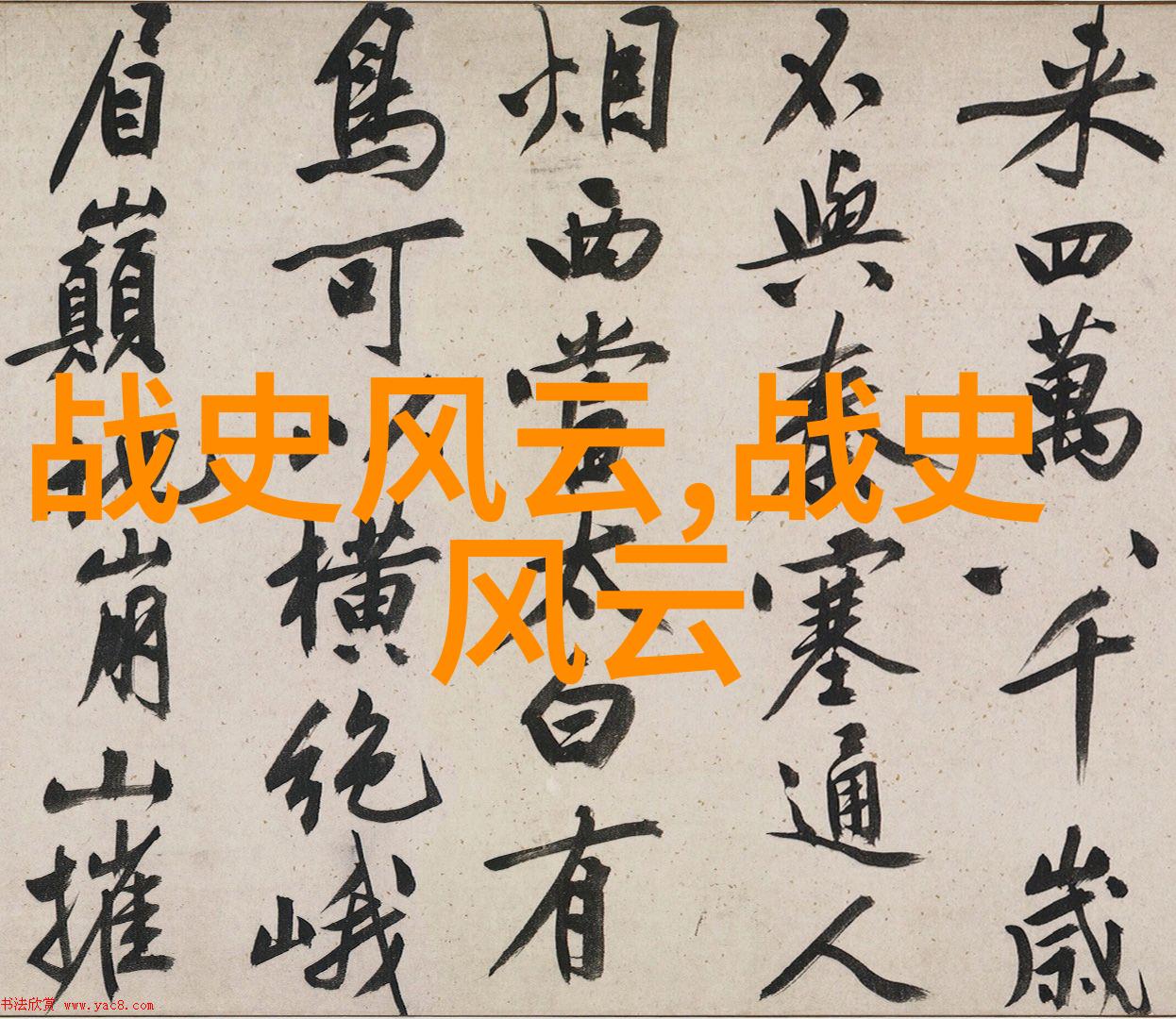

如果我们将视角转移到文化研究领域,可以发现,不同民族和文明对艺术家的态度往往各不相同。在中国传统文化中,对于那些具有超凡脱俗技艺的人士,如书法家、画家等,他们往往被赋予一种特殊的地位,被认为是接触到宇宙间最高精神力量的人类代表。而这些强调个人技巧与内心世界相结合的情境,与现代心理学上的概念如流动性(flow)相呼应,都表明人类对于完美创造力追求的心理需求与社会期望之间存在着某种共鸣。

此外,从语言学角度分析,“圣贤”、“仙侠”、“鬼怪”等词汇都是中国古典文学特有的语义系统,它们共同构成了丰富多彩但又极具逻辑性的叙事体系。当我们阅读这些文字时,我们可以感受到一种前所未有的独特体验,这些体验既包含了对生活现实的讽刺,也包含了对生命意义深层次探究。因此,无论是否真的存在过像马良这样的人物,其形象所蕴含的情感价值及叙事功能,却是不可否认的重要组成部分之一。

总结来说,虽然无法确定是否曾有一位真正叫做马良的人持有如此奇妙工具,但他作为《西游记》情节发展中的关键人物,以及其背后的文化寓意,是值得我们深入探讨和思考的问题。这也是为什么尽管时代变迁,《西游记》仍旧能够吸引众多读者和观众的心思,因为它提供了一种穿越时间空间边界,以另一种方式理解自我身份与社会角色变化的心灵旅程。