1925年中国新文化运动的高潮与反响

一、背景与环境

在1925年的中国,社会风云变幻莫测。国民革命军北伐胜利结束,建立了南京国民政府,但北洋军阀残余势力依旧强大,分裂割据仍然存在。经济上,由于第一次世界大战后国际市场需求减少,加之国内政治不稳定和外来侵略压力,中国的经济状况堪忧。同时,五四运动后的新文化运动正处于高潮阶段,对传统文化进行批判和改革。

二、新文化运动的特点

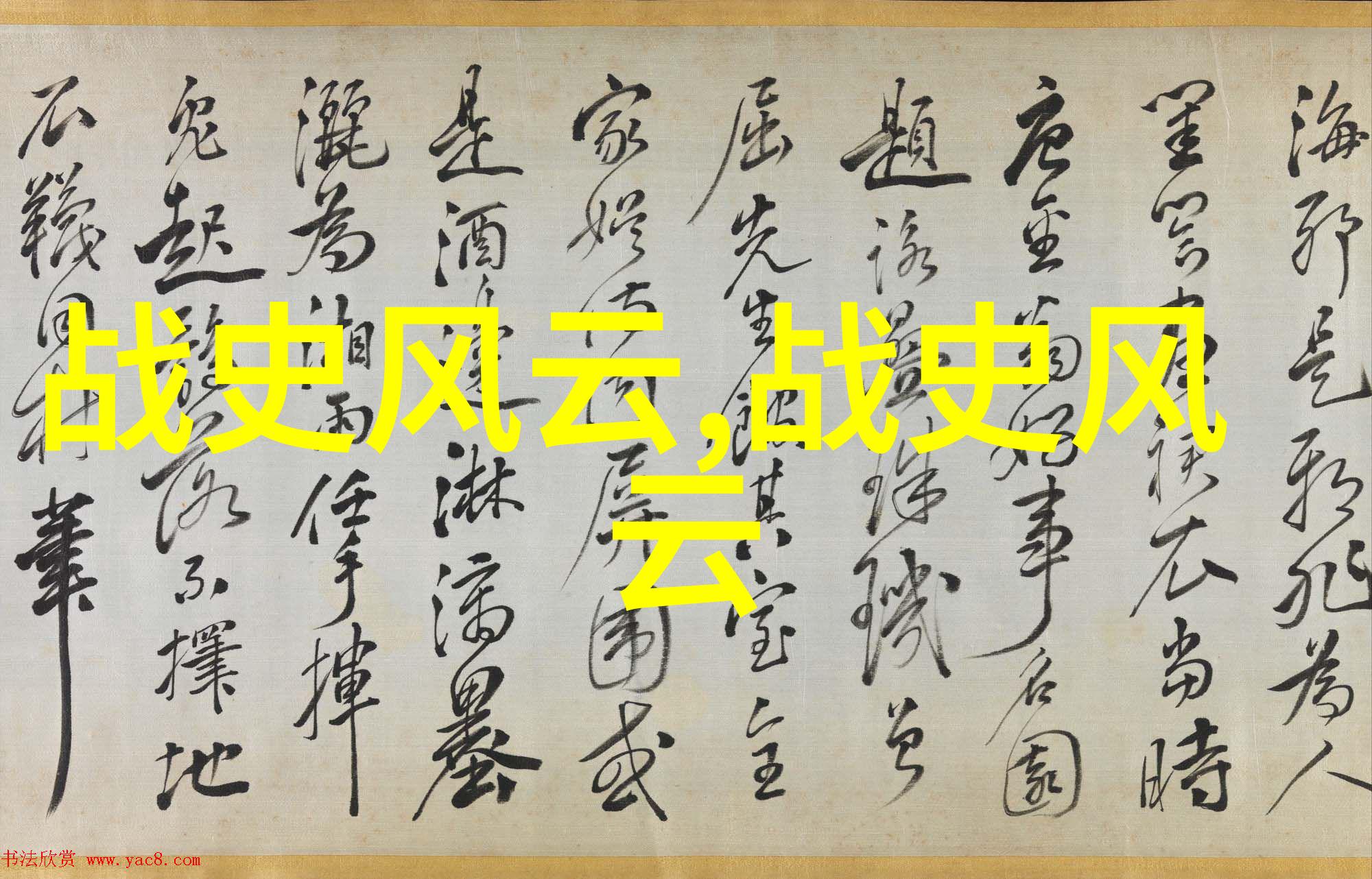

新文化运动是20世纪初期中国的一场深刻的思想革命,它以文学、艺术、教育为核心领域,对传统礼教进行挑战,大胆提出了科学与民主观念。在这个过程中,一批有识之士如鲁迅、郭沫若等人,以笔墨作为武器,不畏强权地抨击封建主义和迷信,是时期最具代表性的精神力量。

三、新文化影响下的青年思想变化

1925年期间,一代又一代青年受到新文化思潮的熏陶,他们对传统道德观念产生了怀疑,同时追求自由平等、科学进步的心理状态日益明显。这也导致了一些学生走上了抗争道路,如参与了广州工人罢工及上海租界事件,这些活动标志着工人阶级意识觉醒以及民族解放斗争日益激烈化。

四、五四精神与社会变革

五四精神是指1919年北京学生示威期间所体现出的爱国主义和民主自由倾向,以及对一切非理性力量的抵制。这股精神在1925年的社会中得到了进一步发展,为当时的人们提供了一种新的价值取向,使人们开始寻找民族独立自主和国家富强繁荣之路。

五、新时代女性形象塑造

随着思想解放意识增强,女权主义思潮在当时也逐渐被接受。一群先锋人物如蔡元培教授支持女子高等教育,她们积极推动妇女解放,并且通过创办各种组织,如“妇女救赎会”等,以此来提高女性的地位并促进她们参与社会事务。

六、新时代文学作品分析

这一时期文学作品充满了批判性质,其中《呐喊》、《彷徨》等著作中的尖锐讽刺对于旧社会结构造成了巨大的冲击,同时,也展示出作者对未来希望寄托的大量情感。这些作品不仅反映了当下社会矛盾,更预见到未来的可能转型升级方向,为读者树立起一种积极向上的生活态度。

七、新时代教育体系重组

为了适应这种快速变化的环境,一些学校尝试采用西方教育方法,比如实行师生互选制度,让学生更加活跃地参与学习过程。此外,还出现了一些新的学术机构,如北京大学哲学系成立,它成为一个重要的地方,在这里诞生了一系列具有深远影响力的学术讨论。

八、结语:展望未来可能性

总结1925年的中国,可以看出这是一段复杂多变而又充满希望的时候。在这样一个历史节点上,我们可以看到既有保守势力的阻碍,也有前瞻性的创新探索。而最终,无论如何,这个年代留给我们的是一种坚定的信念——只要我们的意志不屈,那么任何困境都能超越,而美好的明天终将属于我们自己去创造。