东坡肉与东坡诗苏轼文化底蕴探究

东坡肉与东坡诗——苏轼文化底蕴探究

一、引言

在中国的古典文学中,苏轼(1037年—1101年)是一位极具影响力的文学家和政治家。他的诗歌作品不仅风格独特,而且内容丰富,深受后世喜爱。在这篇文章中,我们将通过对“东坡肉”和“东坡诗”的分析,来探讨苏轼文化底蕴的多面性。

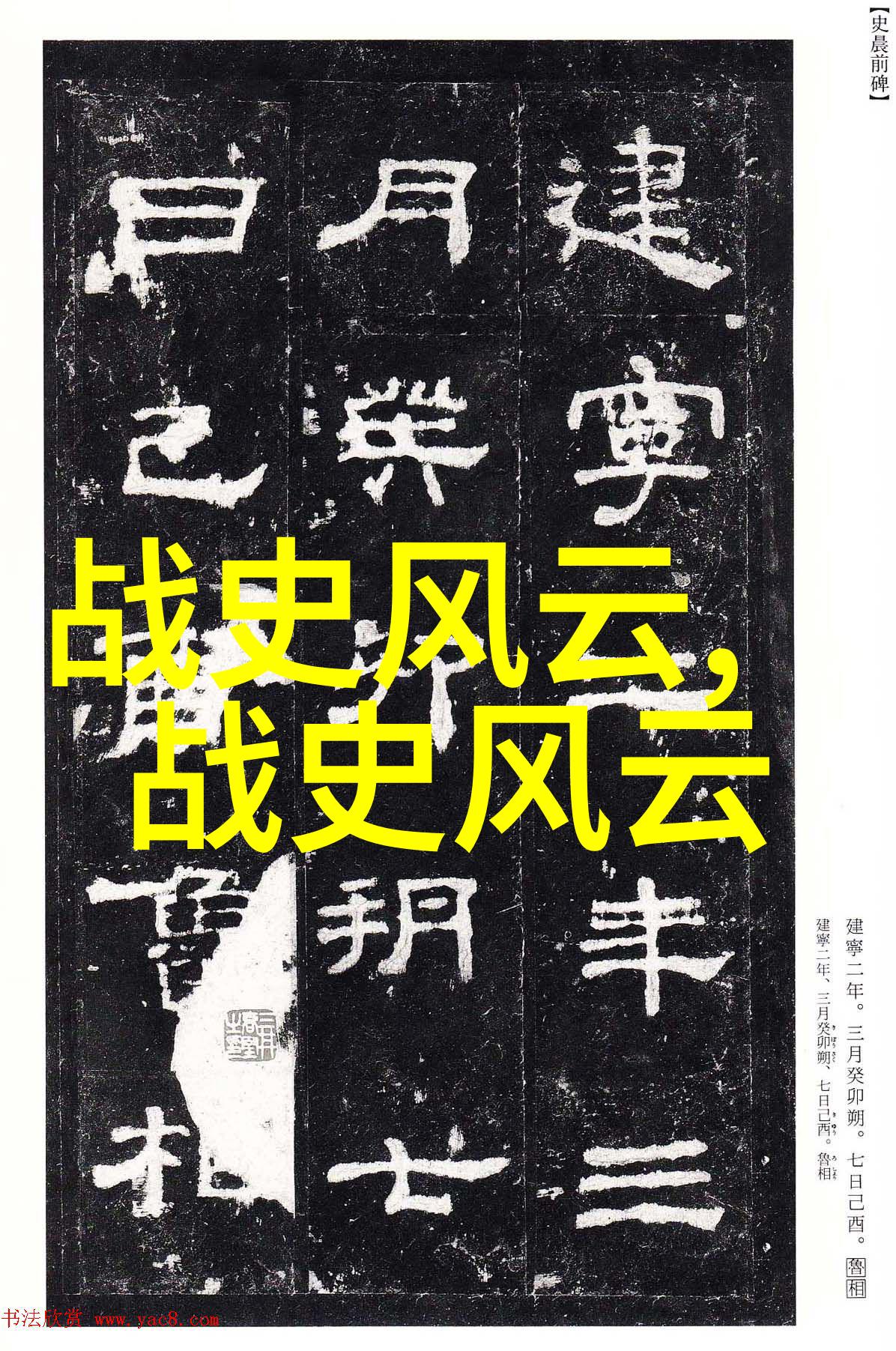

二、苏轼简介

苏轼,全名苏洵,是北宋时期著名的文学家、思想家、政治家。出生于浙江吴县(今属江苏),他在政治上曾任过多个官职,但因触犯权贵而被贬谪至海南岛。他在流放期间创作了大量杰出的文學作品,其中尤以诗词最为人称道。

三、“东坡肉”的故事

据说,“东坡肉”是指宋代时期,以酱油腌制而成的一种烹饪方法。这项技术由当时的厨师们发明,用以保存食物,并使其更加美味。然而,这种做法并不是源自于某个具体人物,而是反映了一种生活方式,也可以看作一种文化传承。

四、“东坡肉”的象征意义

“东坡肉”之所以具有象征意义,不仅因为它是用餐中的一个重要组成部分,更因为它代表了那个时代的人民生活状态,以及他们对于美食追求的一种态度。这种追求不仅体现在饮食上,更体现在艺术创造方面,如同蘇軾詩詞中的精妙與深邃。

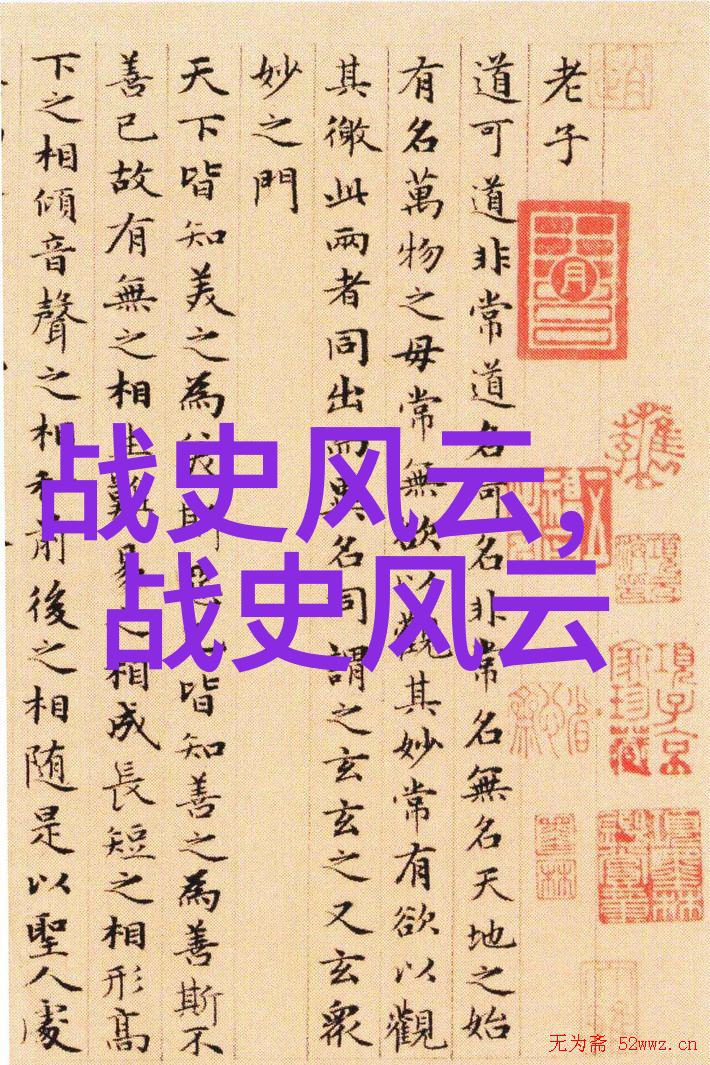

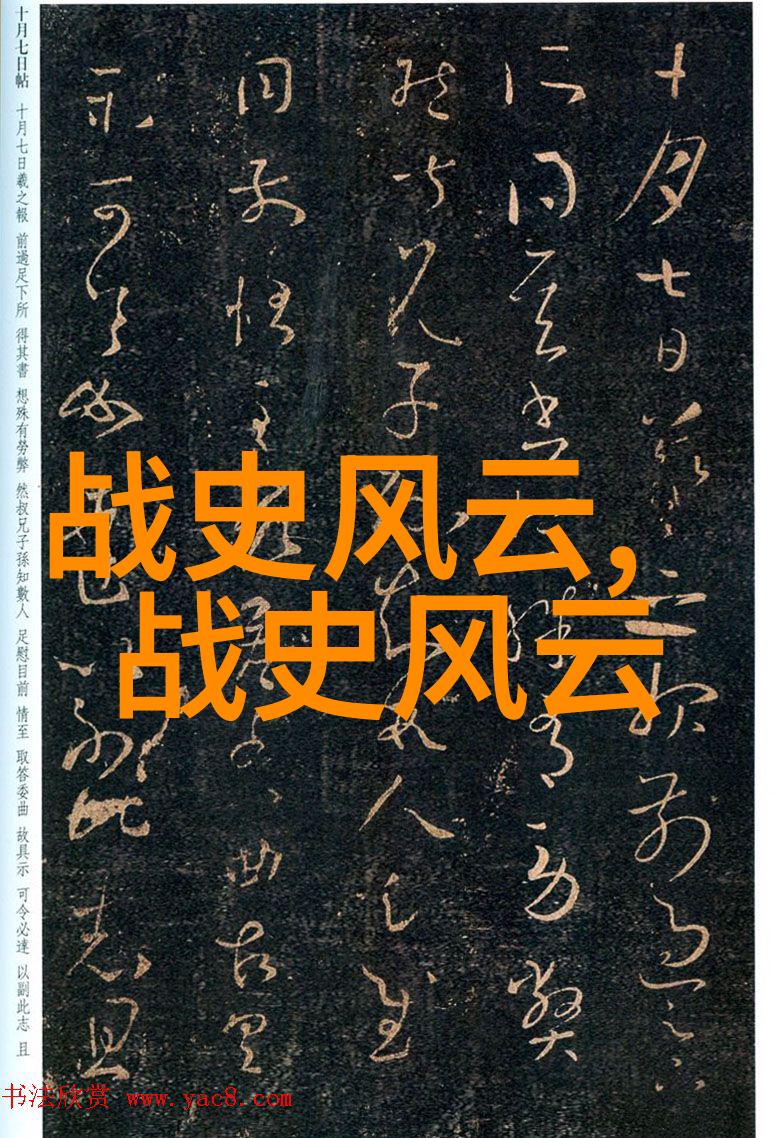

五、“東波詩”的風格與特色

蘇軾詩詞之所以廣受好評,其風格獨特且內涵豐富。一首《念奴娇·赤壁怀古》即可見一斑:

“滕王阁下曲巷,

接舟停车思故乡。

大江西流水皎洁,

烟光里送绿帆。”

這首詩描繪了一個場景,並透過對自然景物的觀察來表達作者的情感,這種寫實主義的手法,使得他的詩詞充滿了真挚的情感和深刻的意義。

六、結論

通過對“東波肉”及“東波詩”的分析,我們可以看到,蘇軾不僅是一位才華橫溢的大師,他更是一位能將日常生活中的小事融入到藝術創作中去的人。在中國經典傳統文化故事中,他留下的足跡堅不可摧,一直影響著後世人的思想情感和藝術創造。而這正是我們今天仍然從他的作品中獲益匪浅的地方。