宁平之主探索朱允炆处理逆子命运的哲学

在中国历史上,皇帝与其子之间的关系往往复杂多变,有时是亲情深厚,有时则是权力斗争。朱允炆,即明成祖,是明朝开国皇帝,他在位期间不仅统一了天下,还有着宽大仁慈的治国风格,但他处理逆子命运的一段史料,让后人赞叹其英明。

朱允炆与朱棣

讲述一个故事之前,我们需要先了解一下主角——朱允炆和他的弟弟、前朝君主——朱棣。两个兄弟之间曾经有过一场旷日持久的大战,结果以朱棣被迫退守辽东而告终。这场战争对于双方来说都是极为残酷的考验,它不仅耗费了大量的人力物力,更是在心理上给予了双方深刻的创伤。

宁平之令

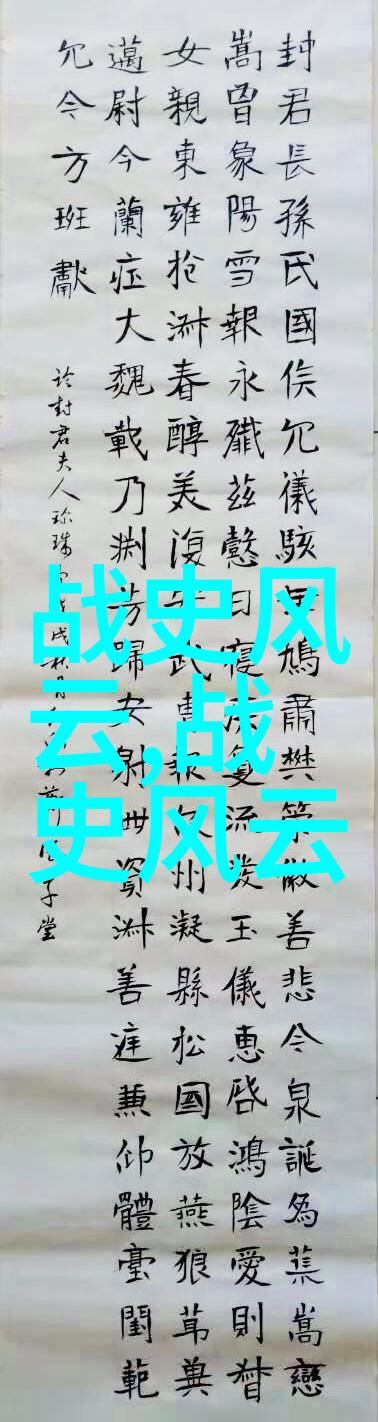

正是在这样的背景下,发生了一件让人震惊的事实,那就是当年被废为庶人、流放到山西汾阳(今山西省汾阳市)的前朝君主——宣德帝(即景泰帝)朱祁镇因病去世后,其子、南京王府所居住的地方也即将遭受兵乱,因此,他面临着一个选择:是否杀掉自己的弟弟,以防止他复辟篡夺。

传说中,在这个决定性的关头,朱允炆经过深思熟虑之后做出了一个令人意外却又充满智慧的决定。他下令:“不得杀。”这句话成为历史上的“宁平之令”,体现出他对待逆子的宽容和仁慈,也反映出他作为统治者处理内部矛盾的手腕和策略。

背后的原因

那么,这样的仁心为什么会产生?首先,从家族利益来看,当时明朝内部已经稳定下来,无需再次动用武力解决问题。而且,由于长期内战导致国家元气大伤,加之经济社会各方面都需要时间恢复,所以保持国内安定的重要性远远超过任何个人或家族利益。其次,从政治手腕来分析,此举显示了成祖对权力的掌控,以及他对待同族间关系的高超把握。通过这种方式,不但保全了家谱上的血缘,同时也展示了自己作为一位理智冷静并具有包容精神的大领导者形象。

此外,从道德层面讲,可以认为这是个典型例证,表达了一种“非暴力不抵抗”的原则。在这样一种情况下,如果采取暴力的方法去解决问题,不但不会消除矛盾,而且可能会引发更大的混乱和灾难,而通过忍耐克制,最终达到的是一种内心与外界环境相适应的心态状态,这也是儒家的“养生”思想之一。

结论

总结来说,“宁平之令”既是一项政治决策,也是一种文化行为,它体现了一种文明社会应该如何处理冲突的问题。在人类社会中,没有绝对正确或者错误,只有各种不同的选择,每一种选择都伴随着不同的后果。而在那个时代,对于一个拥有至高无上的权力的皇帝来说,这样的选择意味着什么呢?

它意味着责任重大;它意味着担当能力强;它意味着胸怀广阔;它还意味着能够从繁琐细节中看到宏观发展趋势。此乃古代君王能行此等事迹,为后世留下的宝贵教训。