万历年间十七案之争与明朝晚期社会动荡

在中国历史的长河中,明朝是由朱元璋于1368年建立的一代王朝,以其强大的中央集权和繁荣的经济而著称。然而,随着时间的推移,明朝也经历了起伏跌宕,最终在1644年的清兵入关后灭亡。在这段时期内,有十六位皇帝轮流执政,其中每一位都有自己的治世安邦或者乱世枉死。但是在这些皇帝中,有一位名为朱翊钧的皇帝,在他的统治下,发生了一系列震惊天下的“十七案”,这些事件不仅影响了整个社会,也是明朝晚期政治、经济和文化危机的一个缩影。

明神宗与“十七案”

一、万历初年的稳定局面

从永乐年间开始,一直到万历年间,中国进入了一个相对稳定的时代。其中最重要的是政治上的平衡与经济上的繁荣。这种情况主要得益于前任君主——武宗时期所进行的一系列改革,如减轻徭役、抑制豪强等政策。这使得农民能够获得更多的时间来耕作,从而促进农业生产力的发展,同时也增加了国家税收,使得政府能够更好地运用财政手段来维护国家安全。

二、“十七案”背后的背景

到了万历年末,由于国库空虚,加上外患不断,这种稳定的局面逐渐破裂。为了弥补财政赤字,并解决外患问题,明神宗不得不采取一些措施。一方面,他加重徭役,让百姓负担更加沉重;另一方面,他还实行了一些苛捐杂税,这些措施激发了民众对政府的不满。

三、“十七案”的爆发与展开

由于种种原因,“十七案”终于在1630年代爆发。这是一系列涉及官员贪污腐败、滥权残忍等行为的大规模反腐运动。当时许多高级官员因为贪污被逮捕并处罚刑,其余则遭到罢黜或降职。在这个过程中,不仅涉及地方官僚,还牵连到了中央政府高层甚至包括太监们。

四、“十七案”的社会影响

虽然“十 七 案”表面上看似打击了腐败,但是实际上它却引起了一场波澜壮阔的人心涟漪。在这一过程中,被揭露出来的是一种深刻的问题:即便是最高层次的人物也不例外,都可能成为贪婪和欲望驱使下沦为罪犯。而这种现象进一步削弱了公众对制度信任,对人民生活造成严重打击。

明朝十六帝一览表中的其他皇帝及其作用

除了朱翊钧(神宗),其他几位皇帝对于“tenn seventeen cases”的直接关系并不大,但他们各自在不同的历史阶段扮演着不可忽视的角色:

洪熙元年至正统四年的英宗:他以仁慈著称,但因夺门之变被废立多次,其个人形象受损。

成化十四年的宪宗:他提倡儒学,对文人有较多支持,是当时文化昌盛的一个标志。

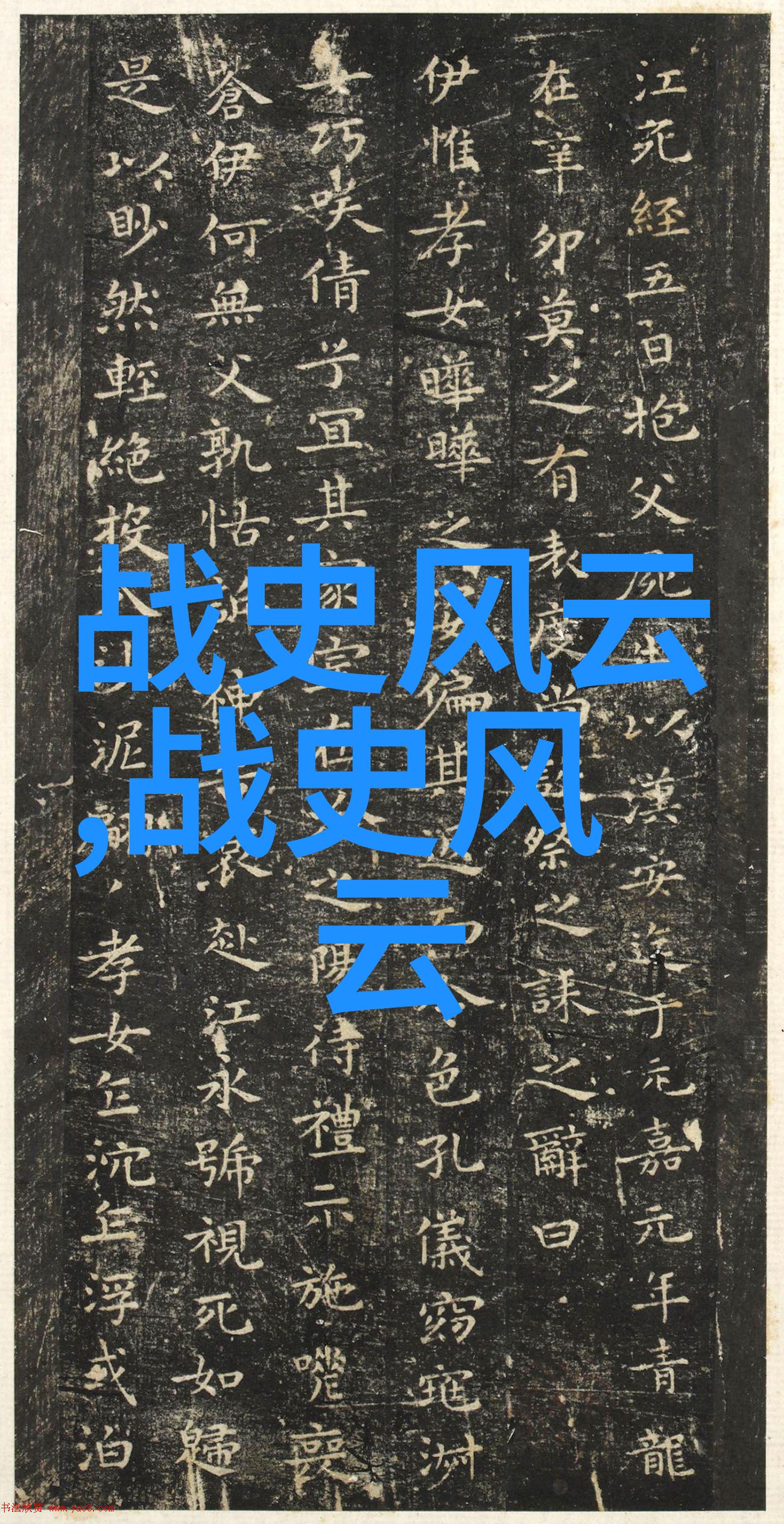

弘治十五至嘉靖三十一年的孝宗:其长子未能继承大业,而女儿嫁给赵舸生育子孙,为后来的隆庆亲王提供血统基础。

隆庆二至天启三年的大禹会灾:作为恢复汉族传统农业灌溉方式的一次巨大的工程,它显示出改良农业技术意愿,以及应对自然灾害能力。

结语

总结来说,“tenn seventeenth cases”是一个关于权力斗争和腐败问题的小剧本,它反映出一个帝国内部深刻的问题,即即使是在专制体制下,只要权力没有得到有效监督,就难免出现滥用权力的现象。而这样的状况又导致社会矛盾日益激化,最终加速着明朝走向衰落。此类事件同时也是我们研究封建时代政治结构以及如何保持公共秩序的手段之一。