在历史上为何如此多的人认为朱棣胜过了他的哥哥

在中国明朝的开国之初,朱允炆和朱棣兄弟二人都曾参与了对抗蒙古军队的战争。然而,随着时间的推移,他们之间逐渐出现了政治上的分歧。在这场名为“靖难”的内战中,朱允炆最终未能打败自己的弟弟朱棣,而是被迫退位,让位于其弟。这一系列事件至今仍然是一个备受争议的话题。

为什么朱允炆打不过朱棣?这个问题可以从多个角度来探讨。首先,我们需要了解两个人的背景和能力。虽然两人都是明朝开国皇帝,但他们性格、经验和处理事务的方式有很大的不同。

一个重要因素是两人的地位差异。在靖难之役之前,朱允炆已经建立了一定的统治基础,他是大明帝国的正式皇帝。而作为他的次子,朱棣虽然拥有不错的地位,但相比于兄长来说,在权力结构中显得较弱。他缺乏足够的机会去展示自己的领导才能。

此外,从家族内部的情况来看,由于父亲洪武帝早逝,使得两个兄弟之间存在一定程度的情感距离。此时,即便是在家庭内部,也可能存在一些人与某个兄弟站在一起,这种情况无疑会影响到后来的决策过程。

再者,从军事实力来分析,一直以来的历史记录显示,尽管两个人都有过成功的一面,但是在关键时刻选择盟友或者调动兵力方面,有些决定似乎并不总是基于冷静理性的考虑,而更多的是情绪或其他利益所驱使。这对于一个国家乃至整个政权来说,是非常危险的事情,因为这样的行为往往会导致不可预知甚至连续不断的问题。

当然,还有一点不能忽视,那就是社会支持和民心所向。在靖难期间,无论如何都会有一部分人群支持更换皇帝。如果这些支持者能够有效地组织起来并且提供必要的人力资源,那么即使从个人能力上看似更强的人也可能无法完全控制局势。

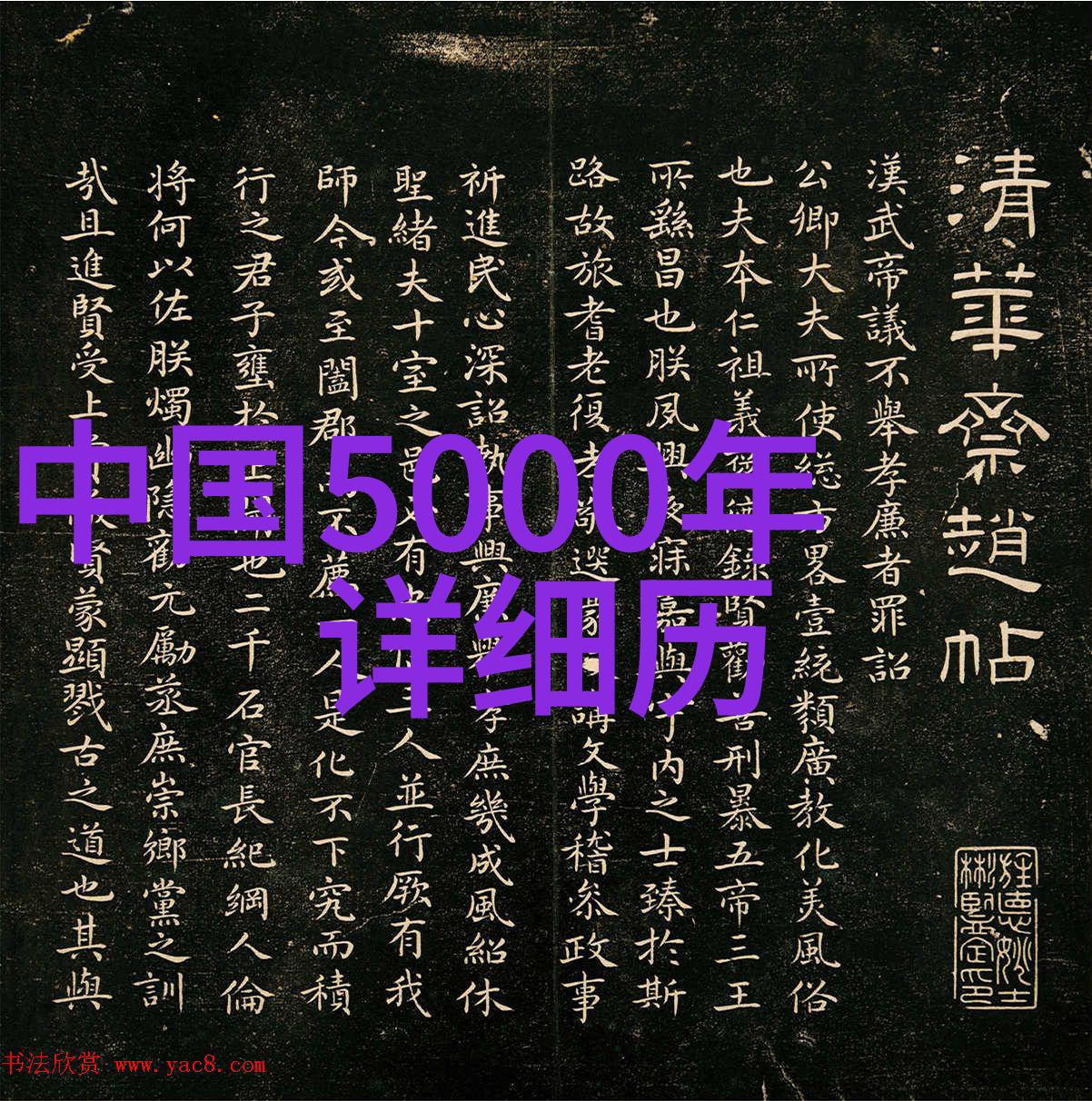

最后,我们不能忽略文化因素。当时汉族士大夫们普遍倾向于儒家思想,他们认为君主应该遵循礼法,对待臣下应宽仁,以德服人。在这种观念指导下的士大夫阶层,如果对某个领导者的评价不高,那么即使他表现出色,也很难获得他们真正的心悦诚服,这对于任何一位君主而言都是巨大的挑战。

综上所述,可以说,在“靖难”这一事件中,不仅仅是一方胜负简单地取决于双方力量大小,更涉及到了复杂的情感关系、家族内部政治斗争以及时代背景等多方面因素。而关于为什么这么多人认为朱棣胜过了他的哥哥,这种说法其实反映出一种认同心理,即人们通常倾向于接受那些最终取得成功结果的人物形象。但实际上,这种认识也许只是表面的,它掩盖了更多深层次的问题。