考古笔记揭秘那些被遗忘的真实历史故事

考古笔记:揭秘那些被遗忘的真实历史故事

一、引言

在漫长的历史长河中,真实与虚构交织成千丝万缕的关系。有的野史如同神话传说,流传至今;有的则被埋藏于尘封的档案之中,等待着现代学者们去挖掘和解读。在这篇文章中,我们将探讨哪些野史是真实历史,并试图揭开这些曾经被忽视或误解的真相。

二、古代文明中的野史

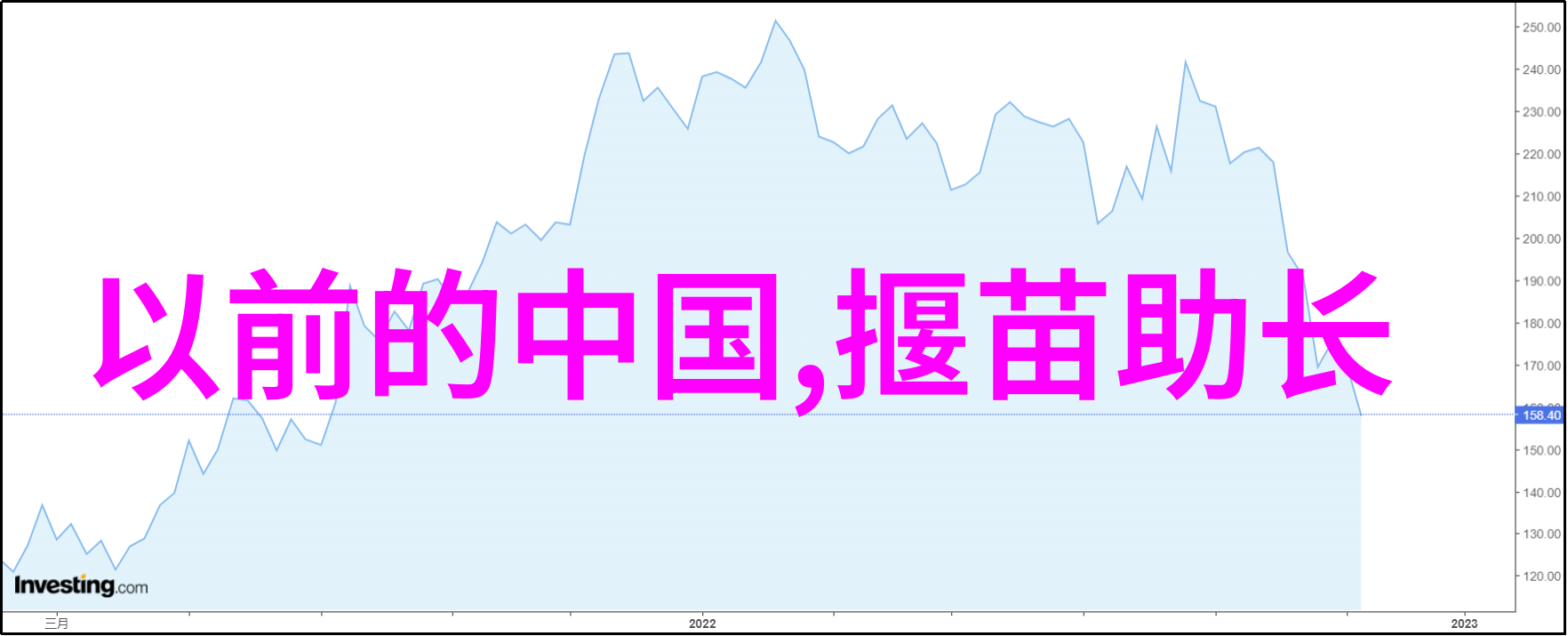

在中国古代,有许多关于帝王和英雄人物的一些“野史”流传甚广,这些故事往往夸大了其功绩或者添油加醋地讲述了一些不太可能发生的事情。例如,一直以来就有关于秦始皇焚书坑儒的大量资料,但实际上秦始皇并没有像民间传说的那样对所有书籍进行烧毁,只是因为政治原因而焚烧了一批涉及反对派思想的大量书籍。此外,还有一些关于三国时期诸葛亮隐居草船借箭的小说情节,也并非完全符合事实,而是一种艺术加工后的描述。

三、边缘群体的叙述

对于边缘群体,如女性、奴隶和平民来说,他们的声音通常不会出现在主流历史记录中。但近年来,随着研究方法的创新,如考古学和口头文献研究等,我们开始能够听到他们的声音。比如,对于奴隶社会中的生活状况,我们可以通过考古发现了解到他们生活条件如何,以及他们参与生产劳动的情况。而对于女性角色,我们可以通过分析她们所创作的手稿来了解到她们在社会中的地位以及她们自己的生活经验。

四、异域文化交流中的“野史”

当不同的文化交流互动时,不可避免会产生一些跨文化之间的情感纠葛。这类情况下,“野史”往往表现为一种混合性质的情景,比如东方汉字曾经被认为源自印度,而西方学者后来证明,这种观点并不准确。此外,在阿拉伯世界与欧洲之间的一次重要文化交流过程中,即伊斯兰黄金时代,当时许多科学家和数学家的贡献一度未能得到充分认可,其影响力也因此部分由此消失。

五、民族主义与帝国主义下的“野史”

在民族主义兴起的时候,有时候为了服务于某个特定的意识形态或政治目的,一些事件会被刻意夸大或歪曲。这种现象不仅限于国家层面,也存在于更小规模的人类社群内部。在这样的背景下,“野史”的形成尤其常见,它们往往包含了对敌对民族或帝国主义者的偏见评价。然而,随着时间推移,以及越来越多独立的事实证据出现,这样的“野史”逐渐失去了它原来的意义,被人们重新认识为一种具有局限性的记忆形式。

六、结论

总结而言,“哪些 野 史 是 真 实 历 史?”这一问题触及的是一个复杂而微妙的问题领域,它涉及到知识建构过程中的选择性记忆,以及我们如何理解过去。一旦我们从固有的视角跳脱出来,用新的视角去审视那些似乎已经定格化的地理位置,那么原本看似简单的事物就会变得错综复杂起来。在这个不断变化的心智旅途上,每一次重新审视都是向前迈进的一步,是我们共同追求客观真理的一个努力过程。