1925年中国社会动荡与变革的年代

政治格局的复杂性

在1925年的中国,政治格局呈现出前所未有的复杂性。北洋政府由于腐败和无能,逐渐失去了民众的支持,而国民党内部也出现了严重的分裂。左翼势力如陈独秀、李大钊等人倡导新文化运动和工农联盟,对旧社会进行激烈批判,但同时也存在着不同的路线和派别,如右翼领导下的直系军阀与左翼领导下的广州国民政府之间不断发生冲突。这一时期的政治环境充满了不确定性,为后续的大规模变革埋下了伏笔。

社会矛盾尖锐化

随着时间推移,社会矛盾日益尖锐化。在城市中,无产阶级工人群体因为高昂的生活成本和剥削加剧而开始团结起来斗争。而农村地区,由于地主阶级对农民的一切剥削,加之自然灾害频发,使得农民群体对于改善自己的生存状况有了更为强烈的情感需求。这些因素共同作用下,爆发了一系列抗议活动,如上海工人罢工、南京学潮等,这些事件都反映出了当时社会中的紧张气氛。

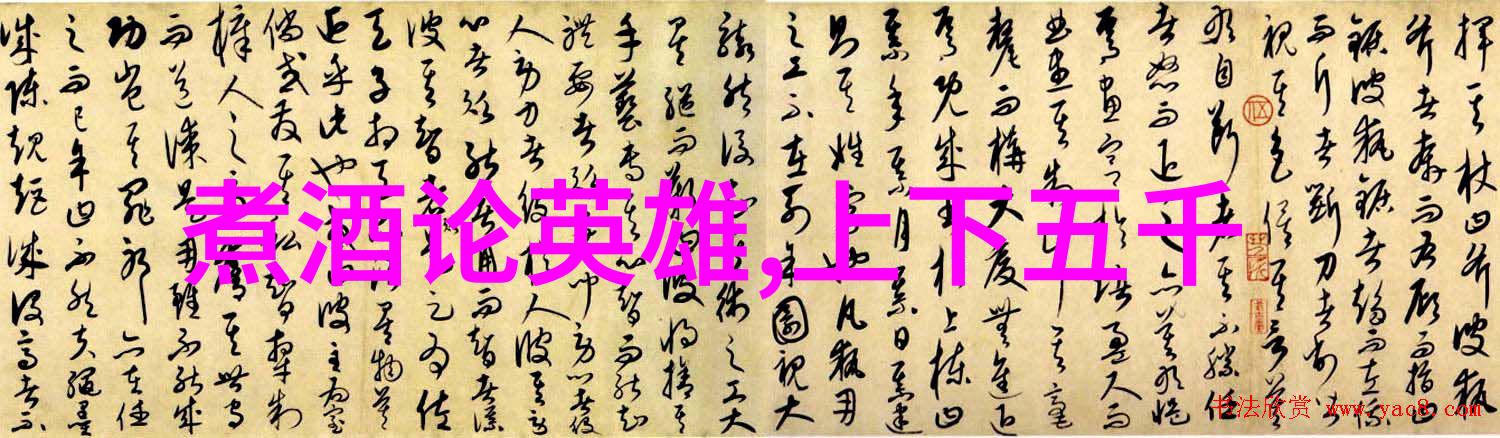

文化领域的活跃

文化领域则是另一幅风景。在这一年里,不仅出现了一批具有影响力的思想家,如鲁迅、钱穆等,他们通过文学作品对传统文化进行深刻反思,并提出了新的价值观念;而且,还有一种新兴知识分子的声音,在呼吁改革开放,与西方文明接轨,同时也不忘民族独立自强。此外,以五四运动为标志,一场以爱国主义为核心的精神革命席卷全国,让“救亡图存”成为时代的一句口号。

经济困境与发展机遇

经济方面,由于国内战争频繁,交通运输受阻,加之国际市场波动,大量商业企业倒闭或转型。然而,这一困境同样带来了机遇。例如,一些实业家在此背景下积极探索机械制造、电力开发等新兴行业,从而促进工业技术创新和产业结构调整。此外,也有部分商人们开始寻求出口市场,最终促进了中国商品走向世界市场,是历史上重要的人类活动之一。

国际形势影响国内政策

最后,我们不能忽视的是国际形势如何影响到国内政策。在这个过程中,比如美国、日本以及苏联这三大列强之间为了自身利益展开竞争,其间穿插着各种各样的援助、干预行为,都直接或间接地影响到了中国内政。一方面,它们提供资金援助帮助建立现代基础设施;另一方面,又引起国内不同派系之间关于国家独立自主问题上的激烈讨论,使得这一年的政治舞台更加多元且错综复杂。