中国古代的房产税从周代到清朝的沉浮史

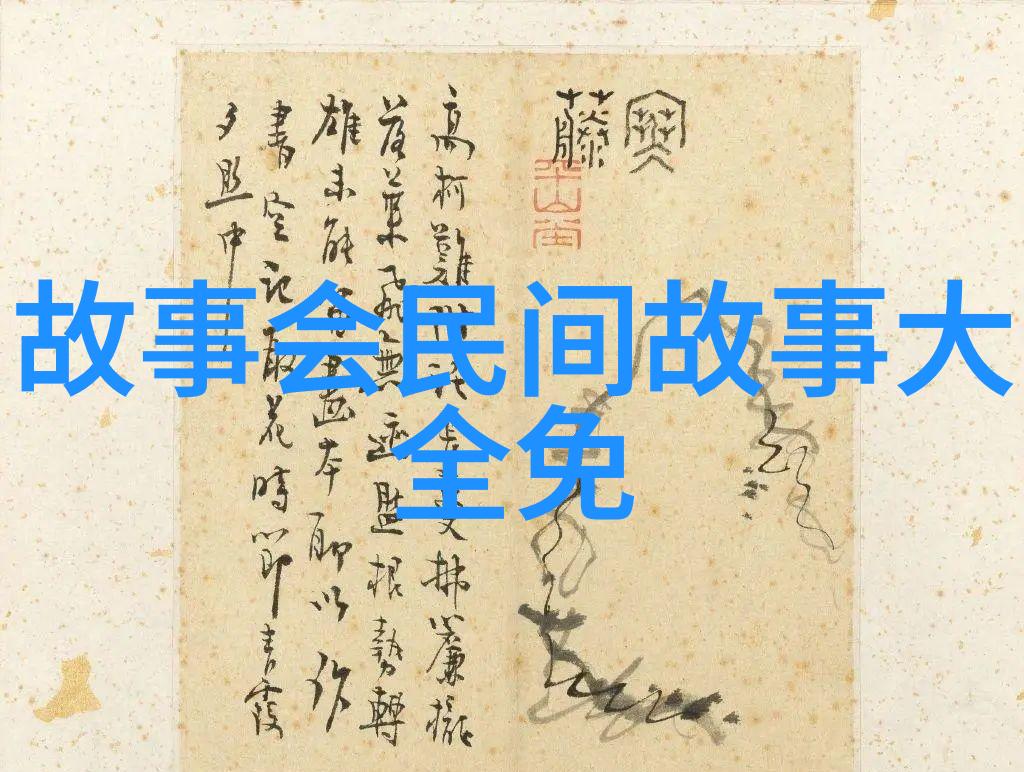

在中国的悠久历史中,房产税的征收与废止经历了一个曲折的过程。从周朝开始,这种税种就已经悄然存在于民众生活中。《礼记·王制》中的记载显示,古人对于房屋和物品有着不同的计税标准,表明房产税早已成为国家财政的一部分。

西汉时期,当时的经济社会条件下,房产并未被作为独立的税种来征收,而是与其他财产一起计算纳税。在这个时候,即便没有专门针对房屋征收额外税,但仍然体现出对房地资源的重视。此外,以鼓励老百姓举报偷逃户为目的增加了关于告发者获得奖励的情况,这一制度反映出当时政府为了解决战时财政问题而采取的一系列措施。

唐代,则标志着房产税正式成为了一项独立性的地方性稅务。这一期间称为“间架税”,其名称源自“每屋两架为间”。然而,由于居民强烈不满,最终这项政策也迅速取消了。随后,在五代十国、宋朝以及元朝,都重新推行过类似的租金或屋捐形式。

清朝则更加复杂,其所谓之“廊钞”、“棚租”等多样化形式反映出当时区域性的差异。在乾隆年间,这些繁琐复杂的地方法律逐渐被废除。

近现代阶段,从鸦片战争后的租界设立到太平天国期间,还出现了名为“房捐”的新形式。而清末至民国初年,一系列新的尝试包括光绪年间试行但未实施,以及北洋政府时代内各地区执行方式不同,使得房产税改革一直是个难题。

这一切都展示了中国古代对于住居和土地资源管理的手段,以及随着时间变化不断调整政策以适应国家需求及社会变迁。