中国的封建制度与民间文化的交融从皇帝到百姓探索传统礼仪之中隐藏的社会结构

在中国历史长河中,封建制度是政治、经济和社会生活不可或缺的一部分,它深刻地影响了每一个人的日常生活。同时,这一制度也与民间文化紧密相连,通过各种形式如节庆活动、文学作品和艺术创作等,将其内化于民心。

首先,从皇帝到百姓,每个层级都有其固定的礼仪要求。例如,在古代中国,无论是皇帝还是普通百姓,都必须遵守严格的服饰规范。在官员中,不同职位的人物穿着会有明显差异,以示身份地位;而对于平民,则根据职业、年龄和性别等因素来规定穿着标准。这一切都体现出封建阶级分明的情况,同时也是封建制度对人际关系进行严格管理的一个方面。

其次,节庆活动也是展示封建礼仪重要性的一个窗口。在春节、中秋佳节等重大节日里,无论贫富贵贱,都要共同参与举行祭祀祖宗、拜年以及放鞭炮等活动。这些习俗不仅反映了当时社会上层对下层人民控制力的维护,也揭示了群众对于集体身份认同感强烈的心理需求。

再者,在文学作品中,如《红楼梦》、《西游记》这样的名著中,即便是虚构故事,也反映出当时社会阶层关系,以及各个阶级之间的互动模式。这类作品往往以讽刺手法表达作者对于某些权力结构问题的看法,但同时也说明了这种写作方式本身就承载着一定程度上的批评性质,是一种隐晦表达自由思想的声音。

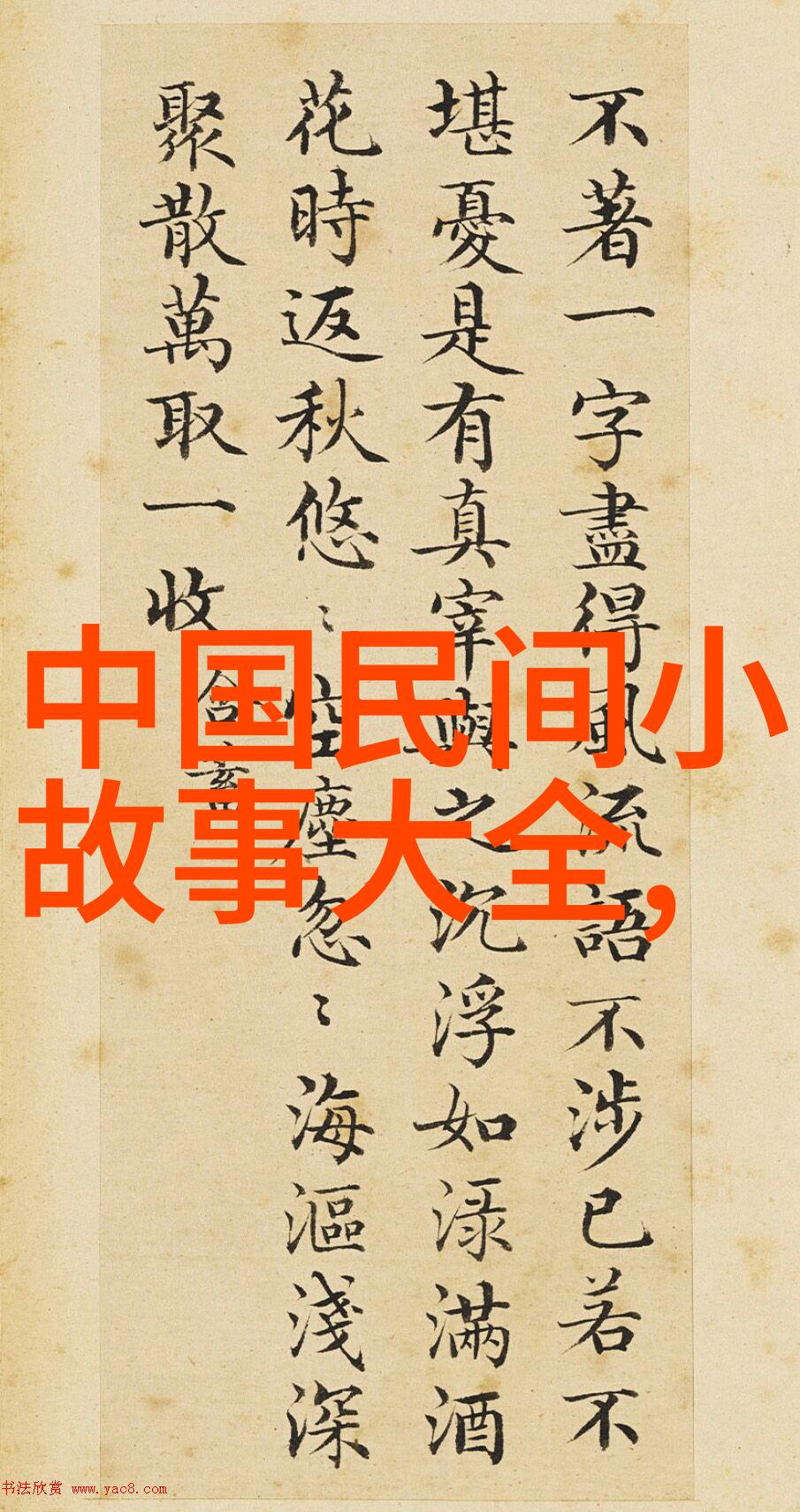

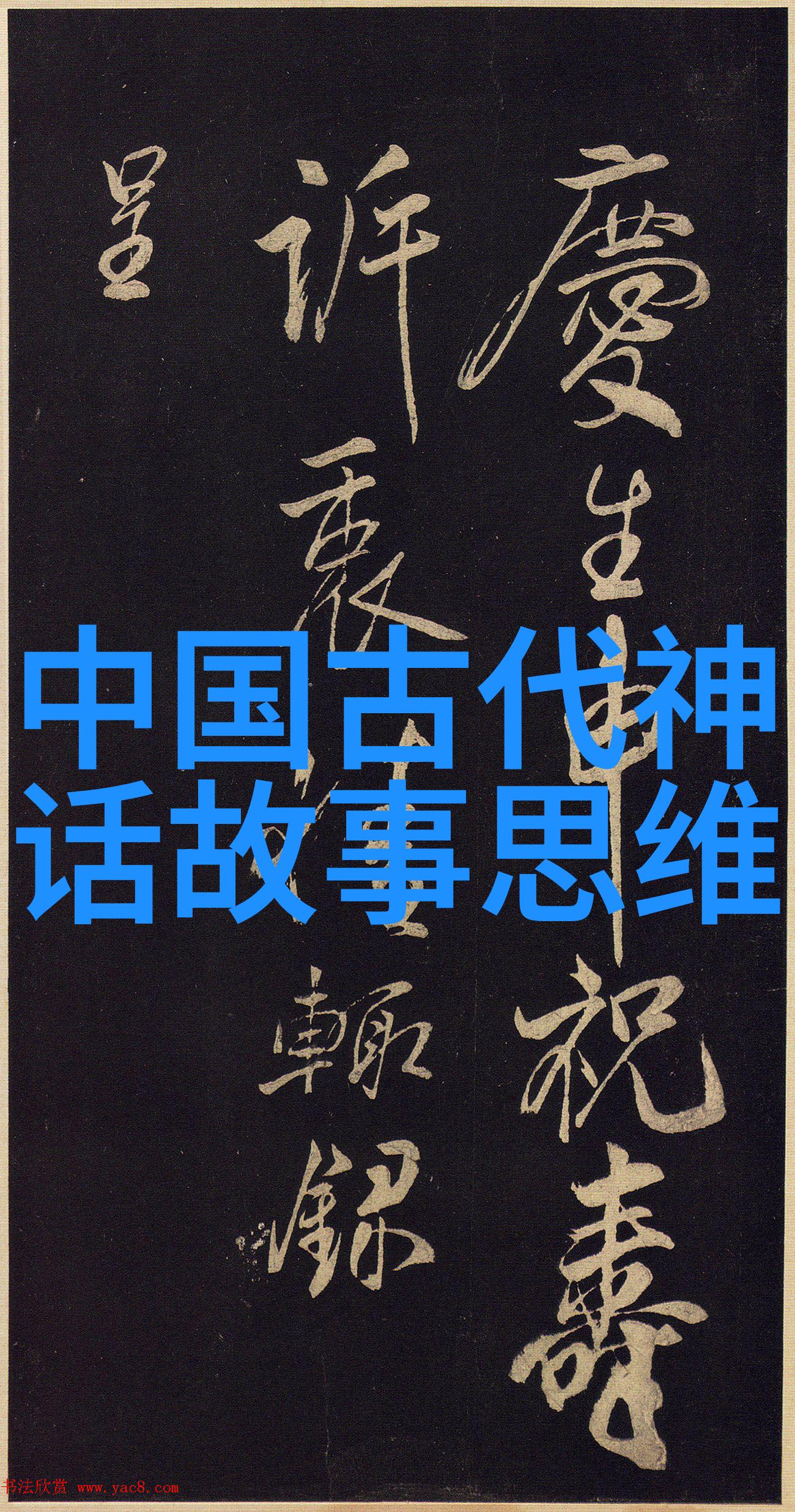

此外,在艺术创作领域,比如绘画中的山水画风景画,其主题虽然多为自然景观,却常常带有隐喻意义,如山川代表国泰民安,而大江南北则象征着丰饶繁荣。此种用意不仅体现出臣子对君主忠诚的情感,也暗指国家兴衰与天变人移之说,有助于加强人们对中央政权合法性的认同感。

此外,还有一些禁忌,如“三纲五常”、“八字定命”,这些都是由儒家学说所推崇,并被广泛接受的一套价值观念,它们在个人行为上起到了约束作用,使得每个人都能自觉地遵循一定的道德准则,这种自我规制机制正是由封建道德体系所支持和促进产生的一种力量。

最后,对于商业交易来说,由于货币使用有限,因此商品贸易主要依靠物品交换或者服务交换。由于不同地区生产条件差异较大,所以商品价格也不尽相同,这给予商人较大的灵活空间。而这背后又掩藏着更深层次的问题,比如土地所有权导致的地租收入分配不均,以及农产品流通过程中的剥削现象,这些都是中国历史上的重要事件之一,让我们可以看到的是整个社会系统如何运转,以及它如何塑造并影响人们生活方式和心理状态。

总结来说,中国重要历史事件的故事通过文艺复兴阶段最为集中表现,其中包含了一系列关于政治、经济、文化乃至日常生活的小细节。这些小细节汇聚成浩瀚长河般的大背景,为我们提供了解读古代文明及现代仍旧能够感受到残留痕迹的手段。