黄河底下有多恐怖古人避讳尊长名字的奇妙法则

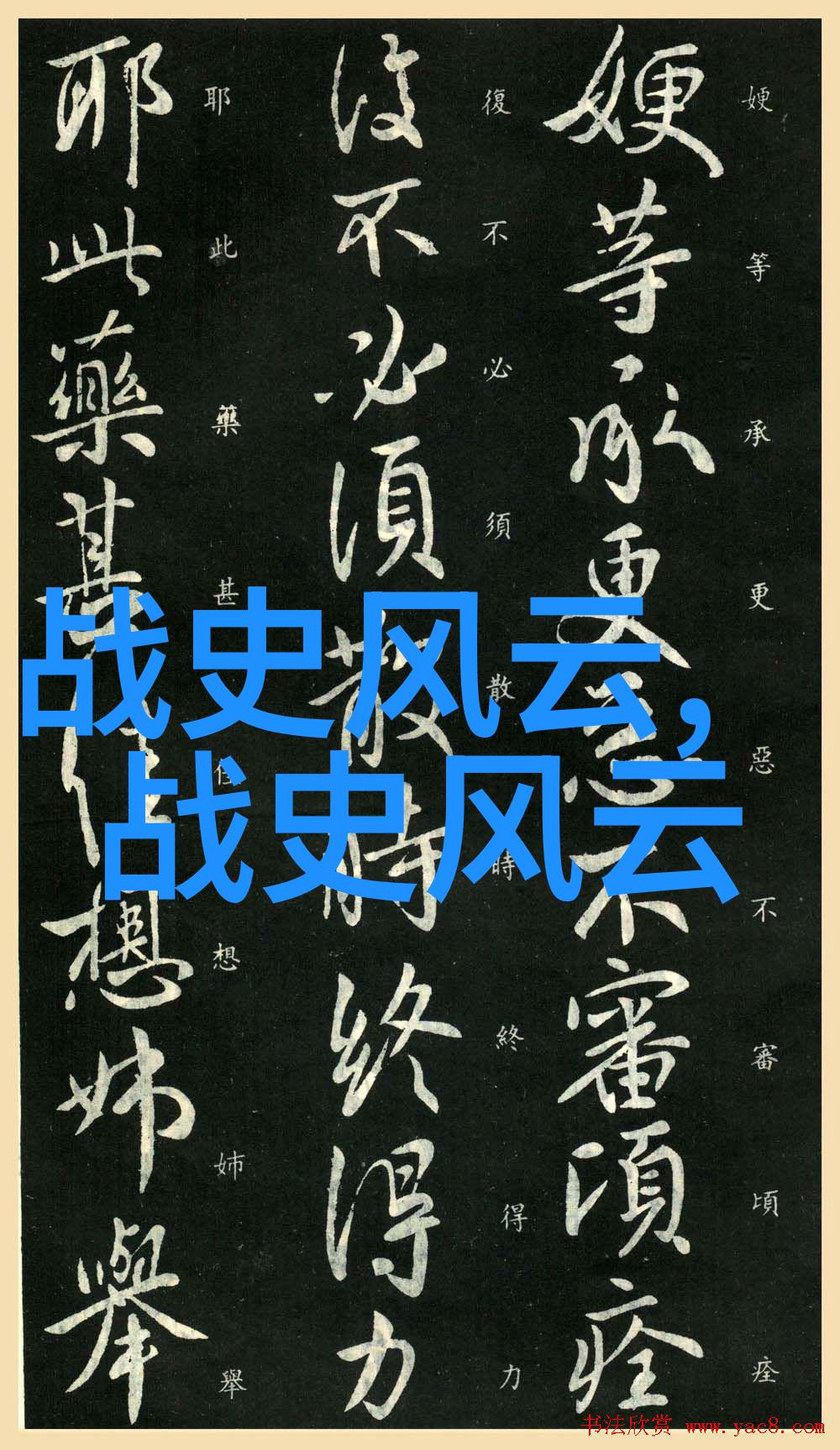

避讳之法,古人多端,其巧妙程度令人叹为观止。遵循这一规矩,有几种技巧需要我们掌握。

首先,我们可以采用同义字或义近字的策略来替代原名。这一方法在秦朝时期就已经被运用过了。由于秦始皇名正,因此在其统治期间,“正”这个字便被视作禁忌。而为了绕开这一讳言,人们开始使用“端”这个字来取代“正”。这不仅体现在月份的称呼上,比如将“正月”改为“端月”,而且还影响到了其他领域,如把古代的邦家(指国家)改称为国家,这一名称直到今天依然沿袭。

其次,我们可以利用同音或音近的字来避讳。这一点在司马迁的事例中得到了体现。在他所著《史记》中,他父亲名字中的谈,被更换成了孟同,以此回避原本带有谈的部分。清圣祖玄烨时代,更是通过将玄替换成元,将烨替换成煜,成功地绕开了这些敏感词汇。

第三种做法是通过缺笔画来实现。此举可见于唐太宗李世民时期,当时人们会故意缺去世字的一部分,使其看起来像这样:F,以此逃脱掉与君主名字相似的讽刺和批评。

第四种方式则是拆分汉字,将其中一个部件删去以避免触犯禁忌。在五代晋政权下,由石敬瑭建立的政权,一些姓氏中的敬二字,便被转变成了文二字,以此规避政治上的风险。

第五种策略则涉及删除某个部分。如果一个人拥有双重身份,并且其中一个名字包含了禁忌之词,那么他们可能会选择删去那个部位,只保留另一个作为自己的新名字。例如南朝齐初年创立者萧道成,有个叫萧道渊的人为了不触犯任何禁忌,便将自己姓名中的那片危险区域——即"道"——从他的全名中删除,从而成为单纯的地理标志萧渊。

第六种技巧则涉及形似替换。在后周时期,郭威曾经担任君主,那时候有个叫郭彦威的人,他们为了不会冒犯君主,而选择用"成"这个形似但又不同的字符取代原来的"威",最终变成了郭彦成这样的姓名结构。

第七种方法,则是一读多义,它允许读者根据语境给予不同的含义。一旦孔子出现在历史舞台上,即便他的本名丘,也能够通过改变发音使它变得更加模糊,从而减少与他本人的直接联系。不过,在孔子的案例中,这样的变化并非主要出于避讳,而更多的是因为文化传承和语言发展所致。但这种做法确实反映出了一定的灵活性,让文字具有更多层面的解释空间。

最后一种策略涉及构建新的偏旁组合,使原本存在争议的名称变得更加安全。当面对孔子的讷言时,一些地区甚至省去了最初的地理标识符,用邱取代丘,因为邱并不容易联想到丘子。但同时也证明了这种措施对于特定社会群体来说非常重要,因为它能让他们远离那些政治上的敏感点,同时保持对过去历史事件的一致纪念意义。